Titelstory

Musiker Mattiu und die Geheimnisse des Rätoromanisch

CMI-Bildung

Update CMI Scolaris, Einführung «Klapp» und Portale in Zumikon

KUNDENBERICHT Kanton Graubünden

So funktioniert echte digitale Transformation

CMI-Welt

Wie CMI IT-Fachkräfte von Morgen ausbildet

Editorial

Welche Sprache sprechen Sie?

Caras lecturas e cars lecturs

Rätoromanisch löst bei vielen Menschen positive und nostalgische Erinnerungen aus. Vielleicht denken auch Sie gleich an Ski- und Sommerferien in den Bündner Bergen oder an die «historia da buna notg», das Guatnachtgschichtli im Schweizer Fernsehen.

Für mich bedeutet das Romanische Heimat und Familie – meine Wurzeln und meine Herkunft. Es ist meine Muttersprache und hat den ersten Teil meines Lebens geprägt. Auch wenn ich nun schon viele Jahre «im Unterland» lebe und das Romanische in meinem Alltag nur eine kleine Rolle spielt, ist es immer noch ein wichtiger und untrennbarer Teil von mir.

Als 4. Landessprache ist Rätoromanisch aber auch ein schönes Symbol für die ganze Schweiz. Für mich steht diese Sprache für die Vielfalt in unserem Land und für die Wertschätzung ebendieses Sprachenreichtums. Die Schweiz ist ein Ort, wo viele Kulturen und Sprachen zusammenkommen und gerade aus dieser Diversität eine ganz spezielle Kultur und ein besonderer Lebensraum entstehen.

Ein Ort, wo wir uns verstehen und verstanden fühlen, auch wenn wir eben nicht immer die gleiche Sprache sprechen.

Sehr ähnlich ist es bei CMI. Auch hier haben wir eine grosse Vielfalt an Menschen, die unterschiedliche «Sprachen» sprechen. In unserem Fall sind es aber nicht nur Sprachen wie Deutsch oder Rätoromanisch, sondern fachliche Sprachen wie Programmieren, Softwarearchitektur, Benutzerschnittstellen, öffentliche Verwaltung oder Bildung. Einige dieser Sprachen sind in grossen Teilen der CM Informatik AG vertreten, andere werden nur von Minderheiten gesprochen. Jede Sprache hat aber ihre Berechtigung und ihren Wert. Die Sprachenvielfalt ist nicht etwa ein Problem, sondern vielmehr der Schlüssel zum Erfolg der CMI-Lösungen.

In dieser Ausgabe des CMI Magazins wollen wir Ihnen das Rätoromanische etwas näherbringen und Ihnen ein paar interessante Personen vorstellen, die einen besonderen Bezug zu dieser Sprache haben. Und wir haben eine ganze Menge spannender Artikel dazu, wie bei CMI aus der ganzen Vielfalt unserer «Sprachen» am Ende Lösungen für und mit unseren Kunden entstehen.

Ich wünsche Ihnen gute Lektüre. Cordials salids e sin bien seveser.

Corsin Decurtins

Mitglied des Verwaltungsrates von CMI

Lesen Sie lieber die Print-Version?Bestellen Sie das CMI Magazin hier und in wenigen Tagen erhalten Sie es per Post zugestellt.

» mehr

Titelstory

Musiker Mattiu und die Geheimnisse des Rätoromanisch

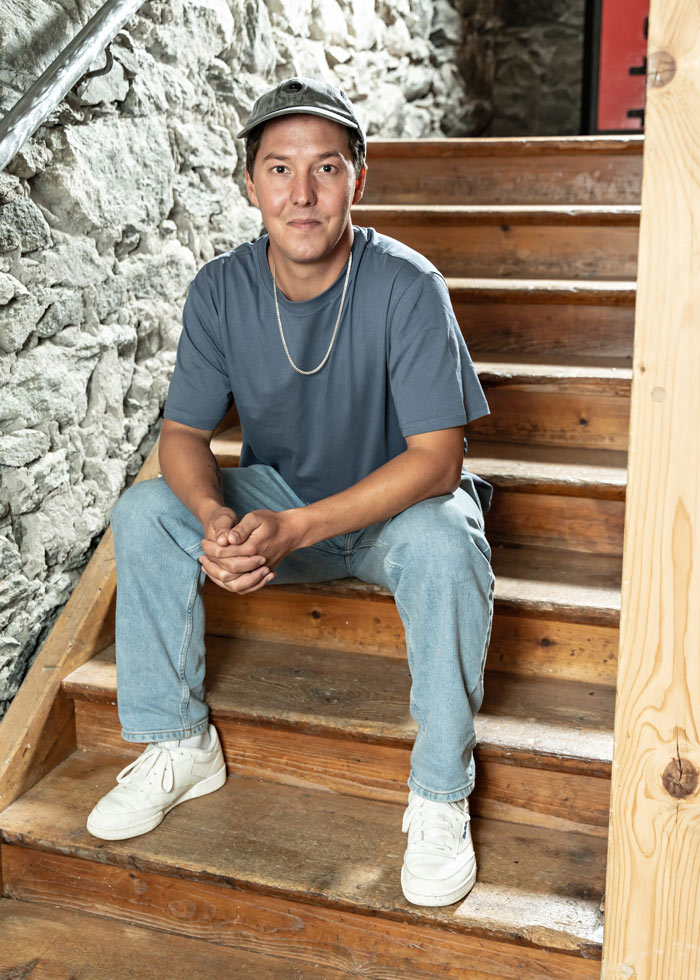

0.5% der Schweizer Bevölkerung spricht Rätoromanisch. Tendenz unklar. Für viele Deutschschweizer:innen ist die 4. Landessprache ein Mysterium. Doch neuerdings klingen die romanischen Songs des SRF 3 Best Talents Mattiu über den Äther und setzen sich in unserem Gehör fest. Höchste Zeit, mit dem Musiker aus der Surselva dem Rumantsch etwas auf die Spur zu kommen.

Die Rhätische Bahn ruckelt in den Bahnhof von Ilanz/Glion. Dort wartet der junge Musiker auf dem Perron – bereit, uns seine Heimat zu zeigen, seine Muttersprache Romanisch näherzubringen und, damit eng verbunden, über seine Musik zu sprechen. Der wolkenverhangene Himmel verschluckt die Berggipfel. Die Bäche transportieren die Wassermassen des vergangenen Starkregens talwärts. Die Surselva zeigt sich von ihrer mystischen Seite. Auffallend gut passt die Szenerie zu Mattius sphärischer Musik, die sich als Indie Pop irgendwo zwischen nebligen Wolkenfetzen und Bündner Sternenhimmel einordnen lässt.

Wo das Romanisch zuhause ist

Mattiu Defuns lädt ein nach Brigels. Im Dorf kennt man sich, ist «per Du» und tauscht sich auf Romanisch aus. Deutschsprechende sind etwas ratlos: «Buna sera» und es ist erst kurz nach 12 Uhr mittags? «Ja», meint Mattiu mit einem Augenzwinkern, «bis 12 Uhr sagen wir ‹Bien di›, ab 12.01 Uhr ‹Buna sera› ». Womit wir schon beim Thema wären.

Für den Musiker ist seine romanische Muttersprache genauso normal wie Deutsch für die Mehrheit der Schweizer Bürger:innen. Er versteht jedoch, dass Rätoromanisch für Aussenstehende speziell sein kann. Die Schule absolvierte der junge Mann auf Romanisch und er träumt und rechnet auch in dieser Sprache. Ihm ist bewusst, dass die 4. Landessprache rar ist und rarer wird. Trotzdem sieht sich Mattiu nicht als Botschafter seines Idioms. Das sei eher ein positiver Nebeneffekt, meint er. Vielleicht werde durch seine Musik Romanisch wieder cool. Doch im Grunde genommen drückt er sich musikalisch in seiner Muttersprache Sursilvan aus, weil es natürlich so passiert und zeigt, wer er als Mensch ist. Der Bündner blickt dabei in die schroffen Felswände, Wälder und Steilhänge ob Brigels.

Val Frisal, Plaun FrisalSie kennen die Surselva nur vom Hörensagen? Entdecken Sie das Hochtal Val Frisal oberhalb von Brigels.

» mehr

Romanische Songs am Stars in Town 2023.

Kollaboration mit Dabu Fantastic Züridütsch und Romanisch? Geht wunderbar. Geniessen Sie

Dabu Fantastic und Mattiu im Song «Männerchor und Frauechor (Versiun Rumantscha).»

» mehr

Das Sursilvan schwappt aus Graubünden nach Zürich, Basel und Berlin über

Seine Musik bringt der Sursilvaner längst nicht mehr nur im romanischen Sprachraum auf die grossen Bühnen. Seit er SRF 3 Best Talent ist, bereichert er die Radiostationen, Clubs und Festivals sprach- und kantonsübergreifend. Sein Lebensmittelpunkt liegt zwar weiterhin im romanischen Sprachraum, sein Management ist jedoch in Zürich, das Label in Basel und produziert wird zwischen Zürich und Berlin. «Meine Musik soll nicht volkstümlich wirken, sondern eine gewisse Coolness haben, zeitlos und modern sein. Dafür bin ich bei meinem Produktionsteam mit Dabu und Gianluca Giger von Dabu Fantastic und zwei Berliner Produzenten – Schumann & Bach – gut aufgehoben», erklärt Mattiu. Im vergangenen Jahr haben er und sein Team Musik produziert, die sich an Sursilvaner Landschaften orientiert und diese musikalisch und visuell verarbeitet: sphärisch, weit, breit. Wir wollen es genauer wissen. Was sind das für Landschaften, die seine Herkunft und Sprache prägen und Inspiration für seine Musik sind?

SRF 3 Best Talent, Juni 2022Mattiu im SRF-Portrait: Hier erfahren Sie noch mehr über den Musiker aus der Surselva.

» mehr

Das Tal, das Mattius Musik beeinflusst

Wir sitzen ins Auto und fahren los. Brigels ist Ausgangsort zu einem seiner Lieblingstäler, dem Val Frisal. Das Tal und das darüber liegende Plaun Frisal mit Gletscher erscheinen im Booklet seiner Platte und sind visuelle Aufhänger seiner Musikvideos. Langsam rumpeln wir den vom Wolkenbruch der vergangenen Tage ausgewaschenen Weg hoch, vorbei am kleinsten und höchst gelegenen Urwald der Schweiz.

Mattiu fährt geduldig, sicher, fast stoisch – er ist nicht zum ersten Mal da. Ganz bis zur Hochebene auf 1900 m ü. M. schaffen wirs aus wettertechnischen Gründen nicht, ist aber gar nicht nötig. Die Atmosphäre und der Inspirationsort wirken auch so. Der milchiggrau sprudelnde Bergbach «Flem» gurgelt ins Tal, beidseitig steigen die Berge gegen den Himmel, dicke Nebelschwaden hängen darin fest. Hier findet er Ruhe. Hier ist er gerne allein. Hier fühlt er sich wohl.

In der Natur und der Bergwelt seiner Heimat ordnet der Musiker seine Gedanken, findet Distanz zu Dingen, die ihn bewegen. Im Val Frisal entstehen erste Ideen für künftige Songs. Oft als feine Themenblasen – noch ohne Text und Melodie. Es sind Themen, die ihn persönlich beschäftigen und die er später musikalisch verarbeiten wird. Musik ist Mattius Ventil. «Noch nie habe ich etwas gesungen, das erfunden ist. Meine Musik erzählt über profunde Gefühle aus meinem Leben, ist naturverbunden, spricht von meinen Wurzeln, meinem Daheim, vielleicht über die Liebe. Hier entstehen Ideen, die etwas auslösen, was wir alle wohl irgendwie kennen. Auf Romanisch kann ich diese Geschichten am besten rüberbringen», legt der Sursilvaner offen dar. Sein Blick schweift über den Gegenhang und bleibt an einer Gämse hängen. Die Bündner Berge sind für ihn auch Erholungsort. Nach Konzerten und vielen Eindrücken spürt er in der Natur wieder den Boden unter den Füssen. Tage hier oben fühlen sich gut an.

Mattius glasklare Stimme, die leichten und doch tiefsinnigen Melodien, die ehrliche, mystische, mal clubbige und doch geerdete Musik ist an diesem Ort zuhause. Sie ist auch für uns Deutschsprachige greif- und fühlbar. Doch wo wird aus einer Idee schlussendlich ein Song? Dafür fahren wir wieder talwärts. Nach Trun, in den Ort, aus dem Mattiu ursprünglich stammt.

Webseite mit Konzertdaten und neuer EPMehr Musik von Mattiu sowie alle Konzertdaten finden Sie hier.

» mehr

Trun, das Dorf, in dem Mattiu seine ersten Konzerte spielte

Im Herzen der Surselva, am jungen Rhein, liegt das Dorf Trun. Alois Carigiet zeichnete in diesem Ort den Schellenursli, zeitgenössische Künstler aus der Familie des Musikers sind da zuhause. Wir steigen die Holztreppe hoch, in den Dachstock der Galerie seines Onkels. Vorbei an Skulpturen, Farben und Malbedarf bis zu einem Raum, der gleichzeitig Bar und Konzertraum sein könnte. Grob verputzte Steinwände, Holzgebälk, Hirschgeweihe und farbig-abstrakte Gemälde mit Bergen, Bündner Häusern, Schafen oder Adlern zieren die Wände. Auch ein Wolf auf Leinwand blickt uns entschlossen entgegen. Ein Klavier steht da. Hier komponiert er seine Songs, hier spielte er seine ersten Konzerte.

Wie entsteht ein Song? Mit «kill your darlings» natürlich

«Die Ideen, die an meinen Inspirationsorten entstehen, erhalten am Klavier oder auf der Gitarre Akkorde oder ein Riff, das stimmig ist. Darüber singe ich «freestyle» und oft sinnfrei, bis der Moment kommt, wo ich sage, das ist gut.» In diesem ersten Kreativschritt ist der Musiker gerne allein. Oft entsteht zu Beginn dann gleich ein guter Refrain oder eine Melodie, die «catchy» ist. So baut der Musiker seine Songs Schritt für Schritt auf. Während Mattiu spricht, klopft eine Krähe mit dem Schnabel ans Fenster. Sie sei öfter Gast, meint der Bündner.

Mit gegen 20 Songs im Gepäck zieht er sich anschliessend mit seinem Produktionsteam in ein gemietetes Haus in der Surselva zurück. Dort baut das Team ein Musikstudio auf, es wird gejammt, diskutiert, getüftelt und ausgearbeitet, bis aus den 20 Optionen sechs Titel für eine EP (Extended Play: Tonträger zwischen Single und Album) entstehen – ganz nach dem Motto «kill your darlings». Diese wird dann in Berlin fertig produziert – auf Romanisch eingespielt natürlich.

Mattius musikalische Botschaft kommt auch ohne Romanischkenntnisse an

Mattiu freut sich, wenn das Publikum generell offen ist für seine Musik, unabhängig von der Sprache. Wer einem Song einen Moment Zeit gebe, sich ihm gegenüber öffne, Emotionen und Gefühle mitnehme und gar ein, zwei Worte verstehe, habe ihn eigentlich schon erfasst. Besonders schön findet er es, wenn Menschen seine Songs kennen und mitsingen, ohne die Sprache zu verstehen. Denn dann habe die Musik berührt und die Message sei angekommen.

Von Lob und Kritik

Das schönste Lob? Mattiu muss überlegen – im Hintergrund rauscht der Dorfbach. Er erhalte immer wieder schöne Feedbacks. Und müsse sie wohl mal aufschreiben, das sei womöglich gut fürs Ego, meint er verschmitzt. Kürzlich spielte er zum Start eines Romanischkurses in Ilanz. Eine Kursteilnehmerin hat ihm danach verraten, dass sie durch seine Musik Rätoromanisch entdeckt und zu lernen begonnen habe. Nun wolle sie noch mehr zur romanischen Kultur erfahren.

Auf der anderen Seite gebe es Menschen, die ihm sagen, er habe eine super Stimme, er solle aber lieber auf Deutsch oder Englisch singen. Da erinnert er sich jeweils an die Jahre, wo spanische Sommerhits 20 Wochen auf Platz 1 der Hitparade thronen und er sich fragt, wie viele Menschen diese eigentlich verstehen. «Man muss mehr als nur den Text verstehen. Der ganze Song muss harmonieren und ein perfektes Ganzes geben.» Dem ist nichts entgegenzusetzen.

Live Session SRF 3 mit «Va Lunsch»Wetten, Sie kennen den Song?

» mehr

Welche Ziele verfolgt der Musiker?

Mattiu will in kleinen Schritten mit seiner musikalischen Karriere vorwärtsgehen und seinem Credo treu bleiben: Stets mit Freude Musik machen. Lieber spielt er kleine, qualitativ gute Konzerte in passenden Sälen für Menschen, die sich für seine Musik interessieren, als um 23.30 Uhr am Openair «Weissnichtwo» aufzutreten. Er hat auch Lust auf eine kleine, aber feine Clubtour im Ausland. Am liebsten im Norden, der für ihn eine weitere Inspirationsquelle ist. Zudem hat er eine neue Platte eingespielt, die im Frühling 2024 herauskommt. Bis dahin werden davon drei Single-Releases veröffentlicht. Und nicht zuletzt ist bald eine Session für ein neues Projekt geplant. Genaueres behält er für sich – wir sind gespannt.

Wünsche an die romanische Sprache

«Ich wünsche mir, dass die Leute stolz auf ihr Romanisch sind, es ihren Kindern weitergeben, Freude daran haben, sich damit identifizieren und die Sprache leben. Schön ist, wenn viele Menschen, die gar nicht Romanisch sprechen, Interesse daran zeigen. Das macht das Rätoromanisch gar etwas kultig», findet Mattiu.

Was Unterländer auf Romanisch sagen können sollten? «Die Rätoroman:innen freuen sich immer, wenn man ‹hoi und danke› sagen kann.» Das wäre so viel wie ‹bien di› oder eben nach 12 Uhr ‹buna sera› und ‹engraziel›. Oder natürlich ‹ina gervosa per plascher›. Ab besten ‹ina gronda›, was im Graubünden ein grosses Calanda wäre. Weiter ‹jeu carezel tei›. Und ganz wichtig ‹tochen›, was umgangssprachlich ‹bis bald› bedeutet.»

Mattiu am H2U Openair Uster 2023.

Es wird Abend über der Surselva. Die Rhätische Bahn fährt zurück nach Chur, der Schnellzug später in die Deutschschweiz. Der Nebel in den Bündner Bergen lichtet sich – und irgendwie entschleiert sich auch ein bisschen das Mysterium Rumantsch.

Wir sagen: «Car Mattiu, engraziel e tochen.»

Mattiu auf YouTubeSongs in Bild und Ton – inkl. Übersetzungshilfe.

» mehr

Persönlich

Wir sind Rätoroman:innen

Stimmen und Gesichter zur romanischen Sprache aus Graubünden und der restlichen Schweiz: Was bedeutet den Rätoroman:innen ihre Muttersprache und weshalb pflegen sie diese im Alltag?

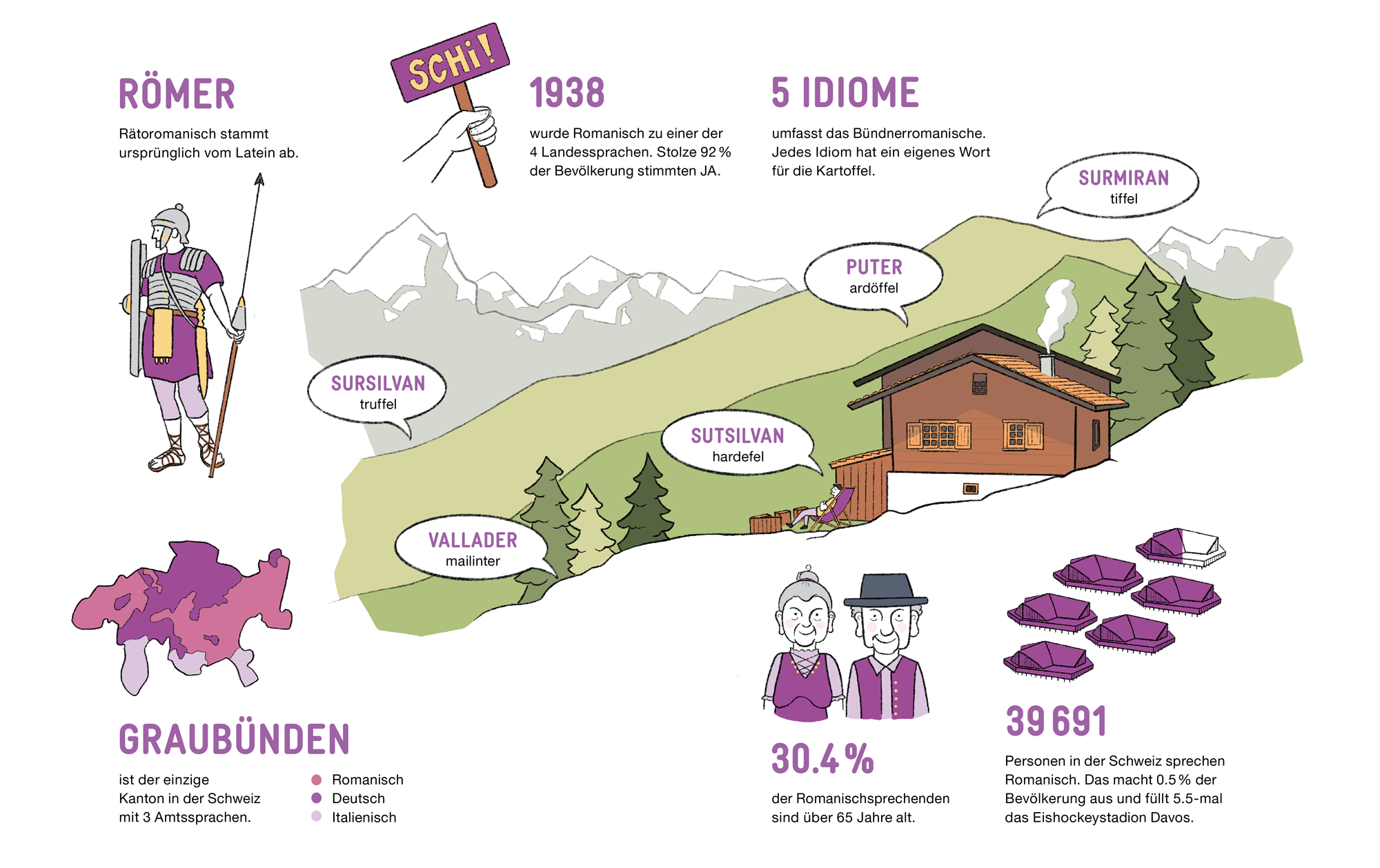

Infografik zur Rätoromanischen Sprache

Infografik weiterverwenden

Möchten Sie die oben

dargestellten Infos nutzen?

» Jetzt herunterladen

Interview

Nachgefragt bei der Lia Rumantscha:

Die 4. Landessprache im Visier

7 Fragen an Daniel Telli. Als Leiter Sprache arbeitet er bei der Lia Rumantscha, der Dachorganisation aller rätoromanischsprachigen Vereinigungen der Schweiz. Telli erklärt, was wir über Rätoromanisch wissen müssen.

Wofür setzt sich die Lia Rumantscha ein?

«Die Lia Rumantscha sorgt dafür, dass Rätoromanisch erhalten bleibt und gefördert wird. Unsere Sprache ist nicht exotisch. Sie wird zwar von weniger Leuten gesprochen, hat aber die gleichen Rechte wie jede andere Landessprache und wird gelebt. Wir unterstützen das Rätoromanische durch verschiedene Projekte. Für einen lebendigen und aktuellen Wortschatz unterhalten wir online das ‹Pledari Grond› – ein Wörterbuch in allen Idiomen und Rumantsch Grischun, das wir täglich gemeinsam mit unseren Usern aktuell halten und erweitern. In Graubünden organisieren wir bspw. die ‹Cafés rumantschs›, um neu zugezogenen Menschen Berührungspunkte mit der einheimischen, Rätoromanisch sprechenden Bevölkerung zu ermöglichen. Dazu gibt es Initiativen für den Drittel der Rätoroman:innen, die in der ‹Diaspora› im Unterland leben: rätoromanische Gemeinschaften, rätoromanische Kinderkrippen oder auch wöchentlicher Rätoromanischunterricht für Schulkinder. Zudem machen wir Übersetzungen oder Lektorate. Das sind z. T. aussergewöhnliche Anfragen: Zitate in Todesanzeigen, Liedtexte für Chöre, Übersetzungen für Tattoos, Heiratsanträge oder rätoromanische Namen für die Welpen von brasilianischen Hundezüchtern. Zurzeit boomen unsere Sprachkurse, die wir in jedem Idiom und in Rumantsch Grischun anbieten. Besonders schön ist das grosse Interesse für Rätoromanisch von Menschen, die die Sprache gar nicht sprechen.»

Entdecken Sie die Lia RumantschaMehr zur Dachorganisation aller rätoromanischsprachigen Vereinigungen finden Sie hier.

» mehr

Wie ist Rätoromanisch entstanden?

«Bevor die Römer das heutige Bündnerland besiedelten, lebten die Räter in diesem Gebiet. Man weiss nicht genau, welche Sprache sie sprachen, denn es gibt nur wenige Zeugnisse davon. Das Latein der Römer jedenfalls vermischte sich mit dieser Sprache. Daraus entstand Rätoromanisch.»

Daniel Tell im Interview.

Seit wann ist Rätoromanisch offizielle Landessprache?

«Seit Februar 1938. Das Schweizer Stimmvolk stimmte der Initiative damals mit überwältigenden 92% zu. Zum Teil sicher auch als Zeichen gegen damalige Annexionsbestrebungen von Italien. Es wurde behauptet, Rätoromanisch sei ein italienischer Dialekt, und Italien hegte den Plan, italienischsprachige Gebiete zu annektieren.»

Was ist ein Idiom? Wie viele davon gibts im Rätoromanischen?

«Ein Idiom ist die regionale Variante einer Sprache, die auch verschriftlicht wird – die sogenannte Standardsprache eines Gebiets. Dazu existieren zahlreiche Dialekte, die aber nicht verschriftlicht werden, ausser vielleicht in einer Textnachricht auf dem Handy. Extrem ist, dass auf so kleiner Fläche fünf eigene Sprachen existieren. Das hat topografische Gründe: Ein Austausch, wie wir ihn heute haben, war lange Zeit nicht einfach. Am häufigsten wird das Idiom Sursilvan (Bündner Oberland) gesprochen. An zweiter Stelle folgt Vallader (Unterengadin). Platz 3 und 4 gehören dem Surmiran (Oberhalbstein) und Puter (Oberengadin). Am seltensten ist das Sutsilvan (Schams, Domleschg).»

So tönt Romanisch.Hören Sie den «gleichen» Text in allen fünf Idiomen.

» mehr

Rätoromanische Wörter gesucht?Mit dem Pledari Grond werden Sie in allen fünf Idiomen,

inklusive Rumantsch Grischun, fündig.

» mehr

Weshalb gibt es ein Rumantsch Grischun?

«Es gab mehrere Versuche, die verschiedenen Idiome für eine gemeinsame Kommunikationssprache zusammenzubringen. Rumantsch Grischun ist die erste Variante, die sich mit ihrer Grundidee durchgesetzt hat. Sie ist als eine Art Dachsprache für den schriftlichen Gebrauch zu sehen, die von allen verstanden werden kann. Rumantsch Grischun wird als Amtssprache bei Bund und Kanton eingesetzt und dient als plakative Sprache für Werbung oder für Mitteilungen und Texte an ein Publikum, das sich aus verschiedenen Idiomen zusammensetzt. Die Lia Rumantscha liess damals dafür Richtlinien erarbeiten. Das Rumantsch Grischun basiert auf dem Mehrheitsprinzip und richtet sich in Wortschatz und Grammatik nach den drei meistgesprochenen Idiomen.»

Wie wird die rätoromanische Sprache gepflegt und erhalten?

«Es gibt viele Instanzen, die auf Projektebene animieren, sensibilisieren und Hilfsmittel bereitstellen. Das rätoromanische Medienhaus RTR verbreitet die 4. Landessprache über Radio und Fernsehen. Die Tageszeitung La Quotidiana schreibt Artikel in allen Idiomen und in Rumantsch Grischun. Zudem gibt es rätoromanische Verlage etc. Rätoromanisch kann also täglich gelesen und gehört werden und so lässt sich der Wortschatz festigen. Rätoroman:innen erleben, dass alles, was in anderen Sprachen ausgedrückt werden kann, auch in der eigenen Sprache möglich ist.»

Welches sind die Zukunftsprognosen fürs Rätoromanisch?

«Eine häufig gestellte Frage, die schwierig zu beantworten ist. Vielleicht nimmt die Anzahl Sprecher:innen ab, aber Rätoromanisch wird weiter existieren. Am allerwichtigsten ist, dass Rätoroman:innen ihre Sprache nutzen, in ihren Familien pflegen und an die Kinder weitergeben, damit die nächste Generation schon in den Startlöchern steht. Mit Fokus Rätoromanisch hat man vielleicht nicht unbegrenzte Jobmöglichkeiten, aber das soll uns nicht daran hindern, stolz auf die Sprache zu sein und sie zu leben.»

Daniel Telli, grazia fitg per l’intervista!

RTR: Rätoromanisches Radio und FernsehenEntdecken Sie zahlreiche Hintergrundinformationen zur

4. Landessprache.

» mehr

La QuotidianaSchmökern Sie in der einzigen rätoromanischen Tageszeitung.

» mehr

Kolumne

Rätoromanisch:

ein Schatz für unser Land

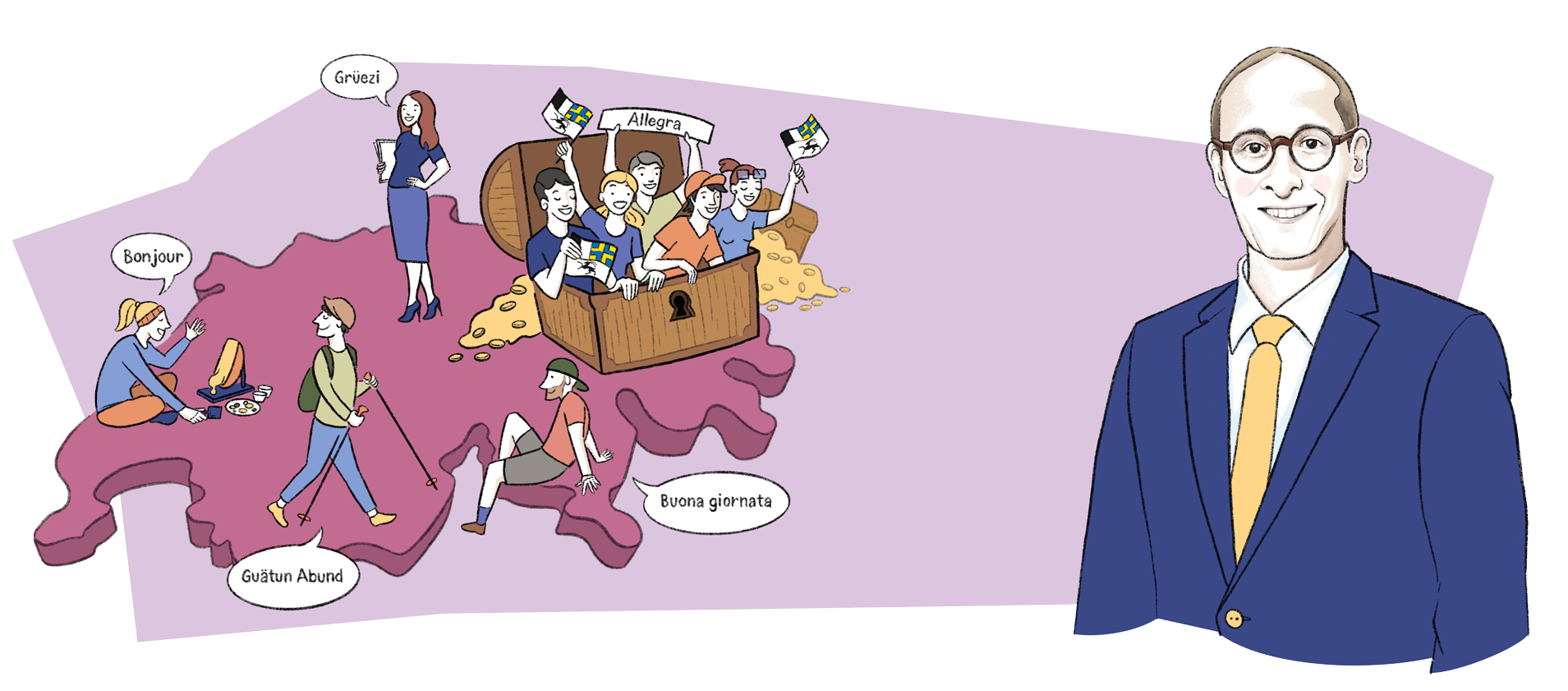

Mehrsprachig, vielfältig, demokratisch und besonders – das ist die Schweiz. Martin Candinas, Nationalratspräsident 2022/2023, beleuchtet unser Land aus Sicht der Rätoroman:innen. Und erklärt auch gleich, wie Minderheiten das Wesen unserer Nation prägen.

Was macht die Schweiz aus? Diese Frage lässt sich je nach Gesichtspunkt unterschiedlich beantworten. Die Mehrsprachigkeit und Vielfältigkeit gehören jedoch mit Bestimmtheit dazu. Es gibt kein anderes Land in Europa, wo vier Sprachgruppen auf so engem Raum in Frieden zusammenleben und gemeinsam einen so erfolgreichen und wohlhabenden Staat aufgebaut haben. Kommt dazu, dass alle Sprachgruppen – ausser wir Rätoroman:innen – Staaten als direkte Nachbarn haben, die mächtiger und viel grösser sind. Doch wir alle sind stolze Schweizer:innen. Ich bin überzeugt, dass dies viel mit unserem politischen System zu tun hat. Unsere direkte Demokratie gibt uns unvergleichlich viel demokratische Teilhabe und damit sehr viel politische Verantwortung, aber auch Freiheit. Unsere soziale Marktwirtschaft ist darauf angelegt, möglichst wenig zu regulieren, und vertraut der individuellen Eigenverantwortung. Die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht einfach ein Sonderfall.

Die Besonderheit von uns Rätoroman:innen kommt dabei klar zum Vorschein. Rätoromanisch ist nicht nur die bei weitem am seltensten gesprochene, sondern auch die einzige rein schweizerische Sprache. Das macht uns aber nicht zu den einzigen wahren Schweizer:innen. Die Schweiz ist ein multinationales, multiethnisches und multikonfessionelles Gebilde. Sprachen und Nationalitäten haben bei uns noch nie eine primäre politische Bedeutung gehabt. Die Kantone Bern, Freiburg und Wallis sind selbst zweisprachig, der Kanton Graubünden sogar dreisprachig, sozusagen ein wahres Abbild der Schweiz. Unser Föderalismus und die direkte Demokratie erlauben es auch Minderheiten, in ihren Kantonen und Gemeinden Mehrheiten zu bilden.

Für uns Rätoroman:innen ist das allerdings deutlich schwieriger. Ausserhalb unserer Gemeinden sind wir sogar im Graubünden stets in der Minderheit. Historisch war das nicht immer so: Noch bis tief ins 19. Jahrhundert war die Bevölkerung des Kantons Graubünden mehrheitlich rätoromanisch. Mit der Industrialisierung, der Erschliessung der Täler und mit dem damit aufkommenden Tourismus änderte sich das jedoch. Dies führte dazu, dass das Rätoromanisch zwar eine Landessprache, aber bis heute keine Amtssprache ist und in der Bundesverwaltung sowie in der Bundespolitik praktisch nicht gesprochen wird. Aus diesem Grund habe ich meiner Muttersprache in meinem Präsidialjahr eine besondere Präsenz gegeben.

Ist das Rätoromanische also nur noch Folklore? Nein! Wir Rätoroman:innen sind zwar nicht viele, aber wir haben dank unserer Erfahrung als Minderheit der Minderheiten eine wohl einmalige Sensibilität für den Zusammenhalt und die Wesensmerkmale unseres Landes. Wir wissen, was wir der Schweiz zu verdanken haben. Und wir wissen gleichzeitig, dass wir allein praktisch nichts ausrichten können. Nur zusammen mit anderen in der Schweiz und erst recht in Europa und der Welt gelingt es uns, etwas zu erreichen und unsere Interessen zu vertreten. Wir brauchen für unsere Sprache zwar Unterstützung aus Bern, aber mit unserer Überzeugung für unser Land sind wir auch einer der grössten Schätze der Schweiz.

Sie hören Martin Candinas

lieber zu?

Hier gehts zur charmanten Version in Bündner Dialekt.

» mehr

Kundenbericht Kanton Graubünden

Kanton Graubünden – so funktioniert echte digitale Transformation

Graubündens Kantonsverwaltung ist über weite Strecken digitalisiert: Zahlreiche physische Prozesse sind digital abgebildet und Papier liegt immer weniger auf dem Tisch. Damit ist es aber noch nicht getan. Das nächste Ziel ist eine spür- und sichtbare Beschleunigung der digitalen Transformation. Doch was heisst das?

Chur in der Abendsonne.

Graubünden, der einzige dreisprachige Kanton der Schweiz, arbeitet seit 2016 daran, CMI in der gesamten Kantonsverwaltung auszubreiten. 2019 entstand dafür das kantonale CMI-Kompetenzzentrum, das mit Unterstützung des CMI-Teams die Digitalisierung der Geschäftsverwaltung vorantreibt.

Heute arbeiten der Grosse Rat, die Regierung, sämtliche Departemente und Dienststellen sowie die Standeskanzlei mit CMI. Stolze 43 Mandanten sind in Betrieb, gearbeitet wird mit CMI Dossier, CMI Aufgaben, CMI Kontakte, CMI Sitzungen, CMI Protokoll, CMI Behörden und weiteren Modulen. Die Digitalisierung der kantonalen Institutionen ist ein stabiles Fundament für weitere Entwicklungsschritte.

Das Zusammenspiel von Digitalisierung und digitaler Transformation

Nun geht der Kanton mit der digitalen Transformation einen Schritt weiter, indem er bestehende Prozesse überdenkt und den aktuellen Bedürfnissen anpasst. Ziel sind einheitliche CMI-Standardprozesse über alle Mandanten, die mit derselben Handhabung und gleichen Dokumentvorlagen funktionieren. Wenige Klicks und «CMI-Magic» (Custom Workspace und KPF) sorgen dabei für effizientes Arbeiten.

«Wir sind von einheitlichen Prozessen überzeugt und unterstützen die Ausbreitung von CMI mit gut ausgebildetem Personal.»

Daniel Spadin, Kanzleidirektor

Sinergia – das neue Verwaltungszentrum in Chur.

Traktandierung und Vorstoss als Meilensteine für standardisierte (und übergreifende) Geschäftsprozesse

Die Transformation begann mit dem Traktandierungsprozess, mit dem die Verwaltungseinheiten der Regierung ein Geschäft zum Beschluss vorlegen. Dieser Prozess wurde im Sommer 2022 für alle Mandanten einheitlich definiert, sodass heute die Traktandierung via Aufgabe oder Überweisung für die gesamte Verwaltung automatisiert erfolgt.

Daraus lassen sich nun weitere Prozesse ableiten. So geschehen mit den parlamentarischen Vorstössen, die ihren Weg von der legislativen Staatsgewalt (Grosser Rat) zur Exekutive (Regierung) und Verwaltung bis zurück in den Grossen Rat durchgängig als ein CMI-Geschäft durchlaufen.

Für das Controlling der parlamentarischen Vorstösse wurde eine individuelle Erweiterung eingerichtet: Auf Knopfdruck sieht die Standeskanzlei, welche Vorstösse bei wem und seit wann hängig sind, und kann die zuständigen Departemente automatisiert um aktuelle Informationen ersuchen. Solche Automatismen sind nur möglich, weil der ganze Kanton die Prozesse für CMI einheitlich handhabt.

Churer Verwaltungsgebäude «Sinergia» – Blick aus der Ferne.

Neues Modul «Fragestunde»

Für die Fragestunde im Grossen Rat realisierte das Projektteam – durch Synergien aus Traktandierungs- und Vorstossprozess – das Modul «Fragestunde». Dabei werden im Vorfeld einer Grossratssession Fragen an die Regierung in Form von Aufgaben eingereicht. Diese Fragen werden mittels einfacher und schneller Prozesse an die fachlich zuständige Dienststelle geschickt, die die Antworten innert weniger Arbeitstage vorbereitet.

Die Einführung solcher neuer Module ist einfach: Die zuständigen Verwaltungseinheiten werden informiert, dass eine neue Art von Aufgaben existiert. Da die Systematik bereits vertraut ist, klappt die Anwendung auch ohne aufwändige Instruktionen rasch.

Ratsinformationssystem (RIS) mit Daten aus CMI

Seit Ende September 2023 informiert das neue Ratsinformationssystem auf der Webseite des Grossen Rats die Bevölkerung detailliert über die Mitglieder, Organisation, Geschäfte und Sessionen des Parlaments. Die Daten zu den Mitgliedern und Geschäften lassen sich nach verschiedensten Kriterien filtern. Der Clou: Alle Daten stammen direkt aus CMI Dossier und CMI Behörden, wo sie auch gepflegt werden.

Automatisierte Hintergrundprozesse im Ratssekretariat

Heute gibt es in der ganzen Kantonsverwaltung unzählige Geschäfte zu verarbeiten. Deshalb transformiert und automatisiert auch das Ratssekretariat und vermeidet so zeitraubende Einzelschritte. Per Knopfdruck lassen sich z. B. neue Dossiers samt Dokumenten anlegen und zugleich für eine Session traktandieren. Dies entlastet das Ratssekretariat und die Mitarbeitenden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

CMI Forms für Übersetzungen in Deutsch, Italienisch und Rumantsch Grischun

Im dreisprachigen Kanton Graubünden ist ein interner Übersetzungsdienst an die Standeskanzlei angegliedert. Dieser übersetzt Texte für die kantonale Verwaltung, öffentlich-rechtliche Anstalten, interkantonale Gremien und für den Bund. Künftig können Übersetzungsgesuche schnell und einfach über den Formularservice CMI Forms eingereicht werden. Dabei wird in CMI automatisch ein Dossier erstellt, das dem Übersetzungsdienst zur Bearbeitung zugewiesen wird. Die Umsetzungsarbeiten dafür laufen.

Das Erfolgsrezept für digitale Transformation

Vieles wurde im Kanton Graubünden seit 2019 bereits umgesetzt, Projekte wie die Abwicklung des Gesetzgebungsprozesses in CMI oder die Vereinheitlichung der Organisationseinheiten stehen noch an. Doch mit einer Kundschaft, die vom Nutzen einheitlicher Prozesse überzeugt ist, und einem Management, das die Ausbreitung von CMI mit gut ausgebildetem Personal unterstützt, steht einer erfolgreichen digitalen Transformation nichts im Weg.

Wir danken dem Kanton Graubünden für das Vertrauen und den gewaltigen Effort.

Blick in die Büroräume von «Sinergia».

Liveschaltung in die Transformationsarbeit Graubündens

Daniel Spadin, Kanzleidirektor des Kantons, im Interview.

» mehr

Brandneu von CMI

KPF Giga: die neue KPF-Lösung für Kantonale Arbeitsinspektorate

Wenn durch die Verbindung von zwei Unternehmen Synergien entstehen, gewinnen alle Beteiligten. So auch beim Zusammenschluss von PMI und CMI: Die Kantonslösung GIGA für Arbeitsinspektorate wurde nach CMI überführt und mit mehr Funktionalität ergänzt. Heute steht die KPF-Lösung GIGA allen kantonalen Ämtern für Wirtschaft, Industrie, Gewerbe und Arbeit zur Verfügung.

Staatskanzlei Kanton Aargau, in Aarau.

Um die Hintergründe der neuen KPF-Lösung* zu beleuchten, blenden wir einige Jahre zurück. Die von CMI im Frühling 2022 übernommene PMI AG nahm damals für eine befreundete Softwarefirma einmalig eine Support-Stellvertretung an. Und zwar für die Geschäftskontrolllösung GIGA*, die von kantonalen Ämtern für Wirtschaft, Industrie, Gewerbe und Arbeit genutzt wird. Mit GIGA werden Geschäftsfälle in den Bereichen Arbeitsinspektorate, Arbeitsmarktaufsicht, Ausländerbewilligungen und vieles mehr geführt.

Von einer Support-Stellvertretung zur eigenen Softwarelösung

Aus der einmaligen Stellvertretung wurde ein regelmässiges Support-Engagement. Als der Betreiber von GIGA wenige Jahre später in Pension ging, übernahm PMI die Lösung komplett. Jedoch unter der Voraussetzung, die über 20 Jahre alte Software ins Framework der eigenen Scolaris-Lösung zu übernehmen und so auf einen aktuellen Stand zu bringen. Für PMI nichts Ungewohntes, denn die Grundfunktionalitäten von Scolaris wurden nicht zum ersten Mal für die Implementierung einer anderen Lösung genutzt. Die fünf Kantone, die GIGA nutzten, zogen mit. Der Plan war, die Kantone im Sommer 2022 auf das Scolaris-Framework zu überführen. Doch es kam anders …

CMI übernimmt PMI und baut rasch die neue KPF-Lösung GIGA

… denn als rund zwei Drittel der Umsetzung vollzogen waren, übernahm CMI die Firma PMI. Das bedeutete aber keineswegs das Ende von GIGA, sondern vielmehr einen Neuanfang mit vielen Vorteilen. Kurz nach der Übernahme präsentierte CMI den Kantonen gemeinsam mit dem bisherigen GIGA-Team die CMI Lösungsplattform. Darin war die erste Version von KPF GIGA skizziert. Vier von fünf Kantonen sagten zu – und die neue KPF-Lösung auf Basis der CMI Lösungsplattform war geboren. Das sind ihre Vorteile:

- CMI ist per se eine Geschäftsverwaltungslösung, Scolaris hätte die Geschäftsverwaltungsstruktur erst aufbauen müssen.

- CMI bietet ein besseres Dokumentenhandling. Beispielsweise lassen sich Dokumente aus Dossiers direkt via E-Mail versenden.

- CMI bietet generell einen grösseren Funktionalitätsumfang.

- Bessere Verfügbarkeit: KPF GIGA wird in Zukunft für die Arbeit der Inspektorate unterwegs im Web Client nutzbar sein.

- Die Nachhaltigkeit der Software ist gesichert und ein zeitgemässer Ausbau ist jederzeit möglich.

Guido Fischer, Leiter Arbeitsinspektorat Kanton Thurgau

«Die neue Lösung muss die Funktionalität des Vorgängerprodukts beinhalten – eine grosse Herausforderung. CMI hats geschafft; ein grosses Kompliment dafür!»

Guido Fischer

Arbeitsinspektorat des Kantons Thurgau in Frauenfeld.

Neustart des Projekts im Sommer 2022

Mit vereinten Kräften packte das Team den Neustart des Projekts an. Zwischen Sommer und Herbst bereitete es die für die kantonalen Ämter für Wirtschaft, Industrie, Gewerbe und Arbeit nötigen Layouts vor. Diese Layouts – oder Objektvorlagen – stellte CMI in den hauseigenen Querschnittsfunktionen CMI Dossier inkl. Aufgaben und Kontakte bereit. Mithilfe kundenspezifischer Felder (KPF) und Custom Workspace entstanden u. a. Objektvorlagen für:

- Arbeitsinspektorate (Planbewilligungsverfahren mit Betriebsbewilligungen, Planbegutachtungen, ASA-Kontrollen und Arbeitszeitkontrollen, Baugesuche sowie Arbeitszeitbewilligungen etc.)

- Arbeitsmarktaufsicht (flankierende Massnahmen, Schwarzarbeit etc.)

- Ausländerbewilligungen (Grenzgänger:innen, Jahresaufenthalter:innen bis Kurzaufenthalter:innen EU 4 Monate etc.)

Für jeden Kanton stehen zusätzlich ungefähr 100 Word-Vorlagen für Bewilligungsanträge und weitere Dokumente bereit.

Schnittstelle zur Plattform «CodE» von EKAS

Eine Schnittstelle bindet die neue KPF-Lösung direkt an die Plattform «CodE»* von EKAS, der eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit, an. Über «CodE» rechnen die kantonalen Ämter Aufwände ab, die Tätigkeiten für den Arbeitnehmerschutz (wie ASA- und Betriebskontrollen oder Planbegutachtungen) beinhalten.

Datenmigration und der Kanton Zug als Pilotkunde

Im Winter begann die Vorbereitung für die Datenmigration: Skripte wurden erarbeitet und Testmigrationen durchgeführt. Zug war als Pilotkanton mit an Bord und überführte im Januar 2023 sämtliche Daten in die neue KPF-Lösung GIGA. Seither arbeitet der Kanton aktiv mit der neuen Lösung.

Schulung und Betriebsaufnahme für alle Kantone

Anschliessend fanden die Schulungen statt und am 1. April, rund ein Dreivierteljahr nach Projektstart, nahmen die übrigen Kantone KPF GIGA ebenfalls aktiv in Betrieb. Im 2. Quartal erfolgten Nachschulungen und Korrekturen und seit Sommer 2023 setzen die Kantone Aargau, Thurgau, Neuchâtel und Zug KPF GIGA vollumfänglich ein.

Thomas Hartmann, Leiter Industrie- und Gewerbeaufsicht Kanton Aargau

«Mit KPF Giga haben wir den Schritt von einer internen Softwarelösung zu einer modernen und effizienten Geschäftsverwaltungssoftware vollzogen.»

Thomas Hartmann

Ist KPF GIGA etwas für Sie?

Buchen Sie einen Termin mit unserem Experten.

» mehr

KPF GIGA – eine neue KPF-Lösung für die Arbeitsinspektorate aller Schweizer Kantone

Diese beiden Erfolgsfaktoren waren nötig, um in einem Jahr eine neue KPF-Lösung für die Arbeitsinspektorate aller Schweizer Kantone bereitzustellen:

- Ein PMI- und CMI-Team, das ohne Zögern zusammenspannt.

- Eine rücksichtsvolle, wertschätzende und zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und CMI.

CMI dankt den Kantonen Zug, Aargau, Thurgau und Neuchâtel für das grosse Vertrauen und die fantastische Zusammenarbeit. Wir freuen uns, KPF GIGA nun allen Schweizer Kantonen anzubieten und mit den bestehenden Kantonskunden bedürfnisorientiert auszubauen.

*KPF-Lösung: Individualisierung der CMI-Lösung (Kundenparameterfile)

*GIGA: Geschäftskontrolle für Industrie, Gewerbe und Arbeit

*CodE: Abkürzung für Côntrole des Entreprises (Betriebskontrolle) – Datenplattform der EKAS

Brandneu von CMI

CMI Taxiplätze – neues Fachmodul für die Gemeindepolizei St. Moritz

Da sie an die Gemeindeverwaltung angeschlossen ist, arbeitet heute auch die St. Moritzer Gemeindepolizei mit CMI. Im eigens dafür entwickelten Fachmodul «CMI Taxiplätze» führt die Polizei die in der Engadiner Gemeinde tätigen Taxibetriebe und deren Standplätze, Fahrzeuge und Fahrer:innen etc.

Die Gemeindepolizei St. Moritz verwendete für die Verwaltung der Taxibetriebe (inkl. aller dazugehöriger Informationen) eine Software, die in die Jahre gekommen war und deshalb ersetzt werden musste. Bei dieser Gelegenheit nutzte man die Chance, den Funktionsumfang der alten Taxisoftware gleich in CMI abzubilden.

Was kann die Lösung «CMI Taxiplätze»?

Über das Modul «Taxiplätze» melden sich Firmen an, die auf St. Moritzer Gemeindeboden einen Taxibetrieb führen möchten. Gleichzeitig erwerben sie Standplätze für ihre Taxifahrer:innen und deren Fahrzeuge, die ebenfalls im Modul verwaltet werden. Die zuständigen Gemeindepolizisten erfassen über vordefinierte Objektvorlagen alle nötigen Informationen der Taxifirmen, Infos zu gemeldeten Fahrzeugen und Fahrer:innen, die Taxilampen für das Fahrzeugdach oder auch Polizeikontrollen. Sämtliche Informationen sind im Modul übersichtlich dargestellt und per Doppelklick auf die erfassten Inhalte lassen sich die Detailangaben rasch abrufen. Bei registrierten Fahrzeugen können dies beispielsweise das Kontrollschild, die Fahrzeug-Identifikationsnummer oder zugeteilte Fahrer:innen sein. Auch berechtigte Gemeindemitarbeitende haben abteilungsübergreifend Zugriff auf diese Daten.

Sandro Cirolo arbeitet mit der CMI-Lösung.

So bewährt sich die Lösung

in der Praxis

Gemeindepolizist

Sandro Cirolo im Interview.

» mehr

Taxilampen der Gemeindepolizei St. Moritz.

Highlights: Taxiausweis erstellen und Standplatzbewilligung verrechnen

Die Taxilösung bietet neben vielen praktischen Funktionen zwei Highlights: Zum einen drucken Gemeindepolizisten direkt aus dem Report Taxiausweise in Kreditkartengrösse aus. Zum anderen stellen sie über die Fakturaschnittstelle mit wenigen Klicks Rechnungen für die Standplatzbewilligungen aus. Da die ganze Gemeinde mit CMI arbeitet, werden die Rechnungen über Standardschnittstellen direkt an das bestehende Fakturasystem übermittelt und dort weiterverarbeitet.

Die Vorteile der St. Moritzer Taxilösung

- Das Modul für den Taxidienst funktioniert in der gewohnten CMI-Umgebung. Sämtliche Standards wie die Nutzung von Dokumentvorlagen inkl. Ablage von Dokumenten, Aufgaben, Verweise oder Notizen stehen auf den einzelnen Objekten (Betrieb, Fahrzeug, Fahrer:innen etc.) zur Verfügung.

- Die Anwendung ist einfach und intuitiv und sämtliche Detailinformationen sind schnell abrufbar.

- Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gemeindeverwaltung ist einfach. Einmal eingegebene Daten stehen mit der entsprechenden Berechtigung der gesamten Gemeindeverwaltung zur Verfügung.

Wir wünschen der Gemeindepolizei St. Moritz gutes Arbeiten mit dem neuen Modul.

CMI-Welt

CMI – ein Great Place to Work®

Bei CMI wird gelebte Unternehmenskultur grossgeschrieben – seit Jahren investieren wir in den Aufbau einer gesunden und transparenten Firmenkultur. Dass wir damit richtig liegen, zeigt die im April 2023 erhaltene Zertifizierung «Great Place to Work®» (GPTW).

Das gesamte CMI-Team am letztjährigen ONECompany-Anlass.

Das gesamte CMI-Team am letztjährigen ONECompany-Anlass.

«Ein Great Place to Work® ist ein Ort, der inspiriert, nach den Sternen zu greifen. Es ist ein Ort, wo Mitarbeitende aller Generationen sich persönlich und professionell weiterentwickeln können, wo man sich gegenseitig vertraut und unterstützt, wo man stolz auf seine Arbeit ist und wo die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden Spass macht. Ein Great Place to Work® ist ein Ort, wo man sich selbst verwirklichen kann», steht auf der offiziellen GPTW-Website. Das hört sich sowohl für Arbeitnehmer:innen als auch für die Arbeitgeberin grandios an.

Dieser Meinung war CMI jedenfalls und startete einen Anlauf für die GPTW-Zertifizierung: «Wir legen grossen Wert auf eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur, in der sich alle wertgeschätzt, respektiert und gehört fühlen. Die Mission von GPTW stimmt mit unserem Zielbild überein, in das wir schon seit Jahren investieren», erklärt Nadine Husistein, HR-Leiterin bei CMI. Im Frühling 2023 startete das Zertifizierungsverfahren bei CMI mit einer Online-Umfrage, die dann von GPTW ausgewertet wurde.

«Typisch Team CMI ist: Offen, ehrlich und füreinander.»

Alexander Klee, Scrum Master, Personal- und Softwareentwickler

So hat CMI abgeschnitten

Die Resultate zeigten: CMI ist auf dem richtigen Weg! Die Rückmeldequote der Umfrage lag bei 92% und gibt ein repräsentatives Bild ab. «95 % schätzen, dass ihnen viel Verantwortung übertragen wird, und 89 % stimmten zu, dass sich Mitarbeiter:innen bei CMI umeinander kümmern. Im Bereich Teamgeist freuten wir uns über Werte, die über dem oberen Benchmark lagen», erzählt Husistein stolz. In den letzten Jahren seien aber auch Fehler gemacht und daraus gelernt worden, führt die HR-Leiterin weiter aus: «Die Zertifizierung hat uns aufgezeigt, dass es bei einem Organisationsmodell mit flachen Hierarchien, wo Eigenverantwortung grossgeschrieben wird, dennoch Führungsrollen und eine teamübergreifende Koordination braucht.»

Darum ist CMI ein Great Place to Work®

Über ein sinnbasiertes, agiles Rollenmodell fördert CMI hohe Autonomie und Eigenverantwortung der einzelnen Beschäftigten. «Alle können ihre Stärken bei uns einbringen», erklärt Husistein. Die Organisationsform in Kreishierarchien (Organisationsstruktur zum Abbau von Hierarchien) bildet zudem die Basis für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. So können alle Mitarbeiter:innen ihr volles Potenzial entfalten und ihre Aufgaben mit grösserer Motivation und mehr Engagement angehen.

«Bei CMI schätze ich die Eigenverantwortung beim Arbeiten.»

Joschi Arbenz, Projektleiter

Werden Sie Teil unseres Great

Place to Work® …

… und prüfen Sie unsere offenen

Stellen.

» mehr

Kundenbericht Gemeinde Risch

Risch passt den CMI-Standard den Bedürfnissen der Gemeindeverwaltung an

Die Zuger Gemeinde hält mit der Digitalisierung Schritt. Optimiert die Verwaltung ihre Prozesse, fragt sie sich zeitgleich, ob diese auch in CMI abbildbar sind. So hat die Gemeinde kürzlich den CMI-Standard nach individuellen Bedürfnissen erweitert und den Ein- und Austrittsprozess der Mitarbeitenden automatisiert.

Die Gemeinde liegt am nordwestlichen Ufer des Zugersees und beheimatet Orte wie eben Risch, Rotkreuz, Buonas und Holzhäusern mit insgesamt 11 400 Einwohner:innen. Seit gut 15 Jahren ist CMI als Geschäftsverwaltungslösung in der Gemeindeverwaltung verankert. Das Verwaltungsteam treibt die Digitalisierung engagiert voran, beleuchtet interne Prozesse und erörtert, ob sich diese mit CMI abbilden lassen – um speditiver zu arbeiten und den Einwohner:innen zeitgemässe Dienste anzubieten. Aus dieser Bestrebung heraus entstanden kürzlich neue Automatismen, die für Rischer Bedürfnisse entwickelt wurden. CMI lässt sich somit fast beliebig auf die individuellen Bedürfnisse von Schweizer Gemeinden ausbauen.

«Mit der Einführung des digitalen Ein- und Austrittsprozesses erhoffen wir uns eine höhere Transparenz und eine bessere Nachvollziehbarkeit des Ablaufs.»

Peter Stöckli

Automatisierte Aufgaben für den reibungslosen Ein- und Austrittsprozess von Gemeindemitarbeitenden

Was Risch umgesetzt hat: Für die Ein- und Austritte von Gemeindepersonal definierte Risch kürzlich einen Prozess und bildete diesen in CMI ab. Das Ziel: Ein- und Austritte speditiv, verlässlich, mit allen nötigen Infos und ohne Rückfragen, abteilungsübergreifend und automatisiert abwickeln zu können.

Dafür steht im Rischer CMI eine Geschäftsvorlage bereit. Für jeden Eintritt eröffnet die zuständige Person damit ein Geschäft. Je nachdem, ob die neu angestellte Person im Monats- oder Stundenlohn arbeitet, ob sie Zugriff in die IT-Infrastruktur des Gemeindenetzes hat oder in welcher Abteilung sie arbeiten wird, gilt es spezifische Felder auszufüllen. Aufgrund dieser Eingaben löst CMI automatisch dafür vorgesehene Aufgabenpakete aus.

Peter Stöckli, Gemeindeschreiber-Stv. aus Risch

Starten neue Mitarbeitende beispielsweise mit einer Anstellung im Monatslohn und mit Zugriff aufs Gemeindenetz, beinhaltet das erste Aufgabenpaket, wer bis wann den Arbeitsplatz bereitstellt, den Schlüssel bestellt, Personaldaten und Lohnbuchhaltung vorbereitet oder das schriftliche Aufgebot für den ersten Arbeitstag verschickt.

Da CMI den Prozess im Custom Workspace abwickelt, weiss das System, nach welcher ausgeführten Aufgabe Folgeaufgaben ausgelöst werden müssen. Das zweite Paket beinhaltet Aufgaben wie die Bestellung von Blumen für den Starttag, die Erfassung der Person auf der Homepage, das Onboarding oder die interne Kommunikation ans Team. Paket drei wiederum dreht sich um Zugänge zu Arbeits- und Lernplattformen.

So ist garantiert, dass die involvierten Instanzen vorinformiert und alle Vorbereitungen getroffen sind und der Eintrittsprozess für neue Mitarbeitende sauber abgewickelt wird.

Der Austrittsprozess erfolgt gleichartig. Tritt eine Person aus dem Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde aus, erstellt die zuständige Person dafür erneut ein Geschäft. Je nachdem, ob es sich um ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis handelte, löst CMI automatisch und zum richtigen Zeitpunkt verschiedene Aufgabenpakete aus, die vom Kündigungseingang bis zum Stelleninserat für die Nachfolge reichen.

Nun sammelt Risch mit dem neuen Prozess Erfahrungen, justiert wo nötig und entwickelt den Automatismus den Bedürfnissen des Verwaltungsalltags entsprechend weiter.

CMI dankt der Zuger Gemeinde herzlich für die offene, produktive sowie angenehme Zusammenarbeit und wünscht viel Freude mit der individuellen Erweiterung ihrer CMI Lösungsplattform.

CMI-Bildung

Die Teilstücke der CMI-Bildungslösung bilden ein grosses Ganzes

Welche strategischen Projekte verfolgt CMI im Bildungsbereich? Unser Fokus gehört «CMI Schule», «CMI Unterricht» und dem zugrundliegenden «Framework», das die Lösungen webtauglich macht. Mit Markus Oberle haben wir einen Lead Produktmanagement gefunden, der alles aufeinander abstimmt und vorantreibt. Ein Blick in die Planung der CMI-Bildungslösungen.

In der Lösungsentwicklung fokussieren wir auf vier strategische Projekte. Dazu gehören einerseits die Schulverwaltungslösungen (CMI Schule und CMI Angebote), die Lösung für Lehrpersonen (CMI Unterricht) und die neue Lösung CMI Gemeindearchiv. Und andererseits das Framework, das die Desktop-Client-Funktionen in den CMI-Lösungen auch für den Einsatz im Web Client bereitstellt. Damit diese Projekte sauber koordiniert, geplant und aufeinander abgestimmt in die CMI Lösungsplattform eingefügt werden können, ist eine professionelle Gesamtleitung unabdingbar.

Markus Oberle, neuer «Lead Produktmanagement»

Oberle gehört seit der Zusammenführung von Scolaris und CMI zum Team. In der neuen Organisation übernahm er kürzlich die Rolle des Lead Produktmanagement, in der er in enger Zusammenarbeit mit CEO Stefan Bosshard die Gesamtverantwortung über alle CMI-Lösungen trägt. Wenn wir hier den Fokus auf die künftige CMI-Bildungslösung richten – was heisst das genau?

Markus Oberle, neuer Lead Produktmanagement bei CMI

«Ich freue mich, unsere Vision mit meinem Team konsequent umzusetzen und die Bedürfnisse unserer Kund:innen zu antizipieren und zu erfüllen.»

Markus Oberle

So läuft die Umsetzung der CMI-Bildungslösungen

Mit «CMI Schule»/«CMI Angebote» sowie «CMI Unterricht» setzen wir gleich zwei Projekte im Bildungsbereich um. Beide Lösungen werden als reine Weblösungen bereitgestellt, damit sie orts-, zeit- und endgeräteunabhängig verfügbar sind. Deshalb sind sie abhängig vom strategischen Projekt «Framework», das alle zentralen Komponenten der CMI Lösungsplattform vom bisherigen Desktop Client «UX-gerecht» in den Web Client überführt. Ein Beispiel: Komplexe Daten präsentieren sich im Web Client so, dass sie in einer tabellarischen Darstellung leichter verständlich und handhabbar sind.

Die CMI-Bildungslösung ist unterwegs: Markus Oberle lenkt die verschiedenen Projekte, bringt sie auf eine Zeitachse und evaluiert, in welcher Reihenfolge das Team welche Meilensteine umsetzt. Dabei sind folgende Schritte entscheidend:

- gewünschte Funktionen für den Web Client eruieren, vom Team «Framework» bereitstellen lassen und für die Weiterarbeit an die Teams «CMI Schule» und «CMI Unterricht» weiterleiten

- adressieren, welche Funktionalitäten aus bestehenden Lösungen (CMI Scolaris, CMI iCampus und CMI LehrerOffice) in die neue Lösung überführt werden und wie diese Lösungen generell nach CMI überführt werden sollen

- gemeinsam mit den Product Ownern sämtliche Abhängigkeiten erörtern und darauf basierend die Gesamtplanung der strategischen Projekte festlegen

- wichtige Inputs und Anliegen aus der Praxis in den Gesamtplan einbauen, um eine umfassende Bildungslösung bereitzustellen

«Der CMI-Stand war äusserst informativ. Die Betreuung durch das Personal war hervorragend! Danke!»

Markus Hunziker, LP/PICTS/TICTS/Kursleiter (Pädagogischer ICT-Support)

«Ihre Schule und CMI: Das passt!» an der Swissdidac 2023 in Bern

An der Swissdidac 2023 präsentierten wir den Besucher:innen «CMI Schule» und «CMI Unterricht» sowie die Anbindung an Klapp für die Kommunikation mit Erziehungsberechtigten. Doch CMI wartete nicht nur mit der neuen Web-Generation der Bildungslösung auf, sondern auch mit einem Novum: CMI, CMI Scolaris, CMI iCampus, CMI LehrerOffice und Klapp waren erstmals am gleichen Stand vereint. Auf diesen Moment freuten wir uns besonders! Unter einem Dach von Teilstücken eines «Soma-Würfels» zeigten wir den interessierten Besucher:innen auf, wie sich unsere Bildungsmodule schon heute zu einem grossen Ganzen zusammenfügen lassen – ganz nach dem Motto «Ihre Schule und CMI: Das passt!». Und Klapp erlebte während der 3-tägigen Veranstaltung eine besonders erfreuliche Überraschung …

CMI an der Swissdidac 2023 in Bern.

Klapp erhält den Worlddidac Award 2023

Klapp ist eine etablierte, digitale Kommunikationslösung, die die Kommunikation zwischen Schule, Erziehungsberechtigten und Schüler:innen vereinfacht. Aktuell arbeiten rund 1270 Schulen mit 411800 Lernenden, 76700 Lehrpersonen und 366700 Eltern damit. Pro Woche versenden die User:innen zirka 463500 Nachrichten über die Plattform. Klapp gehört seit 2022 zu CMI, bleibt aber unter deren Dach eigenständig. An der Swissdidac 2023 wurde Klapp mit dem Worlddidac Award ausgezeichnet! Der prestigeträchtige Award wird alle zwei Jahre verliehen und ist eine unabhängige Anerkennung für Innovation, Qualität und praktische Anwendung von hilfreichen Tools im Schulbereich. Wir freuen uns riesig und gratulieren Klapp zu diesem grossen Verdienst!

Klapp im Interview

Erhalten Sie Hintergrundinfos zum Gewinn des Awards.

» mehr

Wie gehts mit der CMI-Bildungslösung weiter?

Die Gesamtplanung und Überführung der bestehenden Lösungen in eine neue CMI-Gesamtlösung für den Bildungsbereich sind unsere zentralen Projekte. Unter der Leitung von Markus Oberle fügen sich die verschiedenen Module jetzt Stück für Stück zu einem Ganzen zusammen. Wir freuen uns auf die nächsten Meilensteine und werden Sie auf unseren Kanälen laufend informieren. Es ist unsere Herzensangelegenheit, die ersten grossen Bildungskunden – das Fürstentum Liechtenstein, den Kanton Appenzell Innerrhoden und den Kanton Luzern – mit unserer Bildungslösung zu unterstützen. Fortsetzung folgt. Bald auch mit Ihnen?

«Real time» über die Bildungslösung informiert

Blog abonnieren und keine Meilensteine verpassen.

» mehr

«Wir freuen uns auf den weiteren Weg mit CMI.»

Urs Neuenschwander, Leiter Services der Stiftung Salome Brunner

CMI-Bildung

Aktives Zumikon: Update CMI Scolaris sowie Einführungen «Klapp» und Portale

Die Schule Zumikon digitalisiert rasant: Letztes Jahr machte sie das Update auf CMI Scolaris Version V und führte «Klapp» als Kommunikationslösung ein. Dieses Jahr solls mit den Betreuungs- und Musikschulportalen weitergehen, damit Prozesse für Mitarbeitende von Betreuungsangeboten und Musikschule künftig einfacher werden.

Schulanlage der Gemeinde Zumikon.

Die Schule Zumikon im Bezirk Meilen ist seit 2009 treue CMI-Scolaris-Kundin. Sie verwaltet täglich rund 400 Schüler:innen. «CMI Scolaris hat unsere Bedürfnisse an eine Schulverwaltungslösung bis hin zur individualisierten Betreuungs- und Musikschullösung bisher am besten abdecken können», erklärt Cinzia Bonati, Leiterin Verwaltung und Betriebe an der Schule Zumikon.

Erfolgreicher Umstieg auf Version V

Das Update brachte der Schule Zumikon nicht nur eine neue Benutzeroberfläche, optimierte Performance und erweiterte Filteroptionen, sondern auch die Möglichkeit, die CMI-Scolaris-Portale einzusetzen. Genau das Richtige, um die geplanten Digitalisierungsschritte der Schule zu unterstützen. Neben dem Update auf Version V sollten an der Schule ausserdem neu die automatisierte Stammdatenschnittstelle zu CMI LehrerOffice, eine EWK-Schnittstelle*, «Klapp» als Elternkommunikationslösung und schliesslich die Portale eingeführt werden.

Im März 2023 startete das Migrationsprojekt und Cinzia Bonati stellte auf Kundenseite ein Kernprojektteam aus vier Personen zusammen. Gemeinsam mit CMI wurden die Projektziele und Meilensteine definiert. Das Ziel war, dass die Schule Ende Juni 2023 mit Version V produktiv arbeiten konnte. Gesagt, getan: CMI stellte zunächst eine Testumgebung der neuen Version bereit. Basierend auf diesem System wurden Schulungen abgehalten. «Die Schulungen von CMI Scolaris zeichneten sich durch das enorme Fachwissen des CMI-Teams aus. Wir konnten in einem entspannten und freundlichen Klima nebst der Basisschulung zu Version V auch individuelle Fragen behandeln», erzählt Bonati zufrieden. Dank dem grossartigen Einsatz aller Beteiligten konnte Version V zum Wunschtermin eingeführt werden. Und wie verlief es aus Sicht der Kundin? «Alles in allem war das ganze Schulverwaltungsteam Zumikon begeistert vom CMI-Team, das uns engmaschig, professionell und zuverlässig in diesem doch anspruchsvollen Projekt betreut hat. Eine ganz tolle Zusammenarbeit», betont Cinzia Bonati.

Cinzia Bonati, Leiterin Verwaltung und Betriebe

Zwei Fragen an Cinzia Bonati zu CMI Scolaris Version V

Sie arbeiten seit einigen Monaten mit Version V. Wie sind Ihre Erfahrungen?

«Version V gefällt uns wesentlich besser als die Version zuvor. Die Einarbeitung ist problemlos, da Elemente der vorherigen Version beibehalten wurden. Zudem erleichtern die Neuerungen die Informationssuche. Das exakte Filtern von Informationen ist zwar etwas anspruchsvoller, bietet aber viel mehr Möglichkeiten.»

Gibt es Prozesse, die mit Version V vereinfacht wurden?

«Für die schulische Tagesbetreuung sind die Infos zu den einzelnen Schüler:innen jetzt durch die Detailauflistung ersichtlich. Die Zusatzeingabe von verschiedenen Feldern erübrigt sich: Man sieht nun beispielsweise direkt, ob ein:e Schüler:in ein Betreuungsangebot hat, und kann via Link direkt darauf zugreifen. Ausserdem sind via Such-/Navigationsformular durch die Personalisierung des Suchergebnisfensters viele Informationen sichtbar, ohne zwingend das Fenster öffnen zu müssen. Und für die Musikschule ist die Eröffnung neuer Schüler:innen einfacher geworden. Das Wechseln zwischen diversen Ordnern, Schüler:innen und Fachbelegungen ist schneller und einfacher möglich.»

«Das Timing, die Kundenfreundlichkeit und das Know-How des CMI-Teams sind ausserordentlich.»

Cinzia Bonati

Nächste Schritte: Einführung «Klapp» und Portale

Mit Version V wurde in Zumikon die Grundlage für die nächsten Schritte geschaffen. Das ursprüngliche Anliegen für die Einführung von «Klapp» und den Portalen war, das Absenzwesen in den Griff zu bekommen. Eingehende Absenzen sollten neben den Lehrpersonen auch die schulische Tagesbetreuung und die Musikschule möglichst zeitnah erreichen. In der Praxis ist es so, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder in der Schule abmelden und dabei oft nicht realisieren, dass sie die Absenz auch im Hort oder der Musikschule melden müssten. Auch die verbesserte Transparenz und Sicherheit sind für Bonati entscheidend: «Der Schulpflege war es wichtig, dass der Kommunikationskanal innerhalb der Schule einheitlich wird und die Informationen für alle transparenter und jederzeit abrufbar sind. ‹Klapp› in Kombination mit den Portalen ermöglicht uns dies. Zudem können wir mit ‹ Klapp › die mittlerweile enorm gestiegenen Anforderungen an die Kommunikationssicherheit erfüllen.»

Ab Herbst 2023 wurde «Klapp» schulintern als prioritärer Kommunikationskanal eingeführt und fand bei Erziehungsberechtigten nach kurzer Zeit hohe Akzeptanz. Und die Erfahrungen schulintern? «Wir sehen bereits Synergien mit den Absenzlisten, die die Lehrerschaft jährlich erstellen muss. Diese kann die Schulverwaltung nun direkt aus ‹Klapp› exportieren. Zudem ist ‹Klapp› sehr intuitiv bedienbar», erzählt uns Cinzia Bonati.

Anfang 2024 ging es mit den Betreuungs- und Musikschulportalen weiter. «Wir erhoffen uns einen besseren Informationsfluss zwischen Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, dem Betreuungsteam und den Musiklehrpersonen», erklärt Bonati.

Frau Bonati, danke fürs Interview. Wir freuen uns, die Schule Zumikon auf diesem Weg begleiten zu dürfen.

*EWK = Einwohnerkontrollprogramm

CMI Scolaris Version V

Entdecken Sie die Vorteile der

neusten Version.

» mehr

CMI-Bildung

Nicht nur für Davos: Romanische Zeugnisse in CMI LehrerOffice

CMI LehrerOffice bedient den Kanton Graubünden seit über zehn Jahren mit Zeugnissen in Rätoromanisch. Programmiert und getestet wurden sie von Jörg Rosenowski aus Leipzig und Thomas Horner aus dem Thurgau. Beide sprechen kein Wort Rätoromanisch. Lesen Sie, wie es trotzdem klappte – Anekdoten inklusive.

Als Nicht-Rätoromane Zeugnisse programmieren Softwareentwickler Jörg Rosenowski wohnt als einziger CMI-LehrerOffice-Mitarbeiter nicht in der Schweiz, hat sich aber firmenintern zum Programmier-Experten für den Kanton Graubünden entwickelt. Sein Team meint anerkennend: «Mittlerweile versteht Jörg einwandfrei Schweizerdeutsch. Aber Rätoromanisch können ja nicht mal wir.» Und trotzdem hat er die Programmierung der rätoromanischen Druckausgaben vor zehn Jahren – dank Textvorlagen aus Graubünden – problemlos umgesetzt. Wenn Fragen dazu auftauchen, lautet die Antwort noch heute augenzwinkernd: «Frag den Jörg, der kann Rätoromanisch.» Aber zurück zu den Anfängen: Nach der Programmierung musste getestet und gegengelesen werden. Da kam Thomas Horner ins Spiel.

Als Nicht-Rätoromane Druckausgaben von Zeugnissen prüfen

Als die romanischen Druckausgaben programmiert wurden, begann Thomas Horner frisch für CMI LehrerOffice zu arbeiten. Seine erste Aufgabe war, die neuen romanischen Zeugnisse zu testen und gegenzulesen. «Ich kann noch heute kein Wort Rätoromanisch», meint Thomas Horner rückblickend und erklärt, wie er damals vorging. «Ich nahm den Ausdruck des romanischen Zeugnisses als Vorlage und verglich dieses Wort für Wort mit dem Dokument aus CMI LehrerOffice. Bis heute wurden aus Graubünden keine Schreibfehler gemeldet. Ich denke, ich habe die Kontrolle damals nicht so schlecht gemacht.»

Thomas Horner, Applikationsbetreuer

«Mit welcher Schulgemeinde ich auch testete, ‹Davos› blieb einfach drin.»

Thomas Horner

Jörg Rosenowski, Softwareentwickler

Weshalb ist Davos in den romanischen Zeugnissen allgegenwärtig?

Eine Anekdote bringt Thomas noch heute zum Schmunzeln: Während des Testings der Druckausgaben entdeckte er wiederholt den Begriff «davos». Aber die Druckausgabe des Zeugnisses sollte doch für den ganzen Kanton verwendbar sein und nicht nur für Davos! Doch welche Bündner Schulgemeinde er auch testete, «davos» blieb drin. Den vermeintlichen Fehler meldete er an Jörg Rosenowski zurück. Bald dämmerte es den beiden Herren. «Mirar vart davos.» heisst ganz einfach «Auf der Rückseite weiterlesen.» und hat nichts mit einer Ortschaft zu tun.

Was CMI LehrerOffice heute auf Rätoromanisch anbietet

Aus den anfänglichen Herausforderungen wurde auch für die am wenigsten gesprochene Schweizer Landessprache eine bewährte Lösung für Lehrpersonen. Heute nutzen Bündner Schulgemeinden romanische Versionen für:

- den Zeugnisdruck

- Zuweisungsentscheide für den Übertritt in die Oberstufe

- Zeugnisse in freier Form für eine einzelne Schulgemeinde (ohne Noten, jedoch mit Kriterien, die mit Prädikaten beurteilt werden)

CMI-Welt

Wie CMI IT-Fachkräfte von morgen ausbildet

Wie sieht eigentlich eine Ausbildung in der IT aus? Als wachsendes Unternehmen spürt auch CMI den Fachkräftemangel in der IT-Branche. Umso wichtiger ist es, in die Zukunft zu investieren und aktiv zu werden. CMI hat deshalb letztes Jahr die Anzahl an IT-Lehrstellen erhöht.

Die Berufsbildner (jeweils links und rechts im Bild) mit acht unserer insgesamt neun DevOps-Lernenden.

Die Berufsbildner (jeweils links und rechts im Bild) mit acht unserer insgesamt neun DevOps-Lernenden.

CMI bildet seit 2013 aus. Engagierte KV-Lernende und leidenschaftliche Softwareentwickler:innen von morgen sammeln bei uns ihre ersten Berufserfahrungen. Nach zehn Jahren wurde im Sommer 2023 das Ausbildungskonzept im Bereich «DevOps» (Entwicklung und Betrieb der CMI-Lösungen) erneuert und die Anzahl Lehrstellen erhöht. Neu bieten wir jährlich zwei Lehrstellen als Informatiker:in EFZ Fachrichtung Applikationsentwicklung sowie eine Stelle als Informatiker:in EFZ Plattformentwicklung an.

Seit Herbst 2023 zählt CMI stolze neun Auszubildende im DevOps-Bereich, die ihre Zukunft vertrauensvoll in unsere Hände legen und – wer weiss – nach Lehrabschluss vielleicht auch bei CMI bleiben. Bisher sei dies gut gelungen, erzählt Andreas Zingg, einer von vier DevOps-Berufsbildnern bei CMI: «Bis jetzt sind uns fast alle Lernenden nach Lehrabschluss erhalten geblieben.»

IT-Lernende im Gespräch mit Berufsbildner Andreas Zingg.

«Meine IT-Ausbildung bei CMI prägte mein Verständnis für Technologie und Innovation.»

Ismail Kassem, Softwareentwickler

Lernende bilden Lernende aus

Das neue Ausbildungskonzept liegt ganz im Interesse unserer Unternehmenskultur und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein und die Eigeninitiative der Lernenden. Letzteres insbesondere durch interne, monatliche Ausbildungsblöcke, in denen das Wissen zwischen den Lernenden untereinander weitervermittelt wird. Ein Jahr darauf gibt dann die zuhörende Seite das Thema als Leiter:in des Ausbildungsblocks dem jüngeren Jahrgang weiter. Diese Methode soll den Lernerfolg und die «Hands-on-Mentalität» der Lernenden fördern. Das Ziel ist es, möglichst früh Verantwortung zu übernehmen und diese zu tragen.

Einblick ins Tagesgeschäft im Fachbereich Applikationsentwicklung

Nachdem unsere Lernenden im Fachbereich Applikationsentwicklung zu Beginn die Basics des Programmierens erlernt haben, kommen sie nach ein paar Monaten in Berührung mit unseren Softwarelösungen. Hier erwarten sie vielfältige Aufträge und oft ist das logische Denken gefragt. «Ein einfaches Beispiel ist das Prüfen von Datumsfeldern, wo das ‹Von›-Eingabefeld nicht grösser sein darf als das ‹Bis›- Eingabefeld», erklärt Zingg. Stolz fährt er fort: «Und einer unserer Lernenden hat in seinem 3. Lehrjahr beispielsweise eine Schnittstelle zu einer Drittlösung für einen unserer Kunden selbstständig von A bis Z implementiert.»

Hört sich spannend an?

Ausführliche Infos zur IT-Ausbildung bei CMI sowie offene Lehrstellen finden Sie online.

«Die Lehre bei CMI ist sehr praxisorientiert. Wir werden früh in die Teamstruktur integriert und Arbeiten gemeinsam an den CMI-Lösungen.»

Joel Weiss, Softwareentwickler

Lesen Sie, was die IT-Ausbildung bei CMI einzigartig machtBerufsbildner Andreas Zingg im Interview.

» mehr

Interessiert an einer Ausbildung bei CMI?Im Frühling gibts bei uns einen Programmierworkshop. Jeweils ab August sind die Ausbildungsstellen fürs Folgejahr

ausgeschrieben.

» mehr

CMI-Welt

Duell der Saiten: Cellist Lukas Merz vs. Gitarrist Theo Hesse

Gitarrist und Key Account Manager Theo Hesse berät Schulen zu den CMI-Bildungslösungen. Cellist Lukas Merz unterstützt die strategische Weiterentwicklung der CMI-Software als Leiter Technologie und Scrum Master. Beide sind als Ausgleich musikalisch unterwegs. Wer jetzt aber denkt, dass mit Cello und Gitarre die Genres und Vorlieben klar sind, irrt sich gewaltig.

Lukas Merz mit TiFiCo und Gotthard am Sound of Glarus 2023. © Sound of Glarus

Weshalb spielst du genau dieses Instrument? Wie lange begleitet es dich schon?

Theo: Seit 20 Jahren spiele ich Gitarre. Damit angefangen habe ich wegen meiner Liebe für Gitarrenmusik und als 16-Jähriger natürlich auch, um in der Schule Mädchen zu beeindrucken. Das hat nie wirklich funktioniert. Die Gitarre hat aber mein ganzes Leben beeinflusst und dafür gesorgt, dass ich kein besseres Abitur gemacht habe, mich mit einem eigenen Gitarrenladen in Baden sechs Jahre selbstständig machte, schliesslich Lehrperson wurde und heute bei CMI Schulen berate.

Lukas: Ich bin ähnlich lange musikalisch unterwegs – ich spiele seit 23 Jahren Cello. Das Ganze begann in der Primarschule, weil mir dieses Instrument am meisten zugesagt hatte. Später war ich damit viele Jahre in verschiedenen Orchestern, aber auch in kleineren Formationen unterwegs. Seit diesem Jahr spiele ich nur noch im TiFiCo, dem ältesten Symphonieorchester der Schweiz, das auf Filmmusik spezialisiert ist. Filmmusik bietet fürs Cello viele spannende Passagen. Diese zu spielen macht Spass.

Bist du mit deinem Instrument solo oder in Orchestern/Bands unterwegs? Was schätzt du daran?

Theo: Heute mache ich nur noch für mich Musik, als Form von Meditation und als Ausgleich zum anspruchsvollen Berufs- und Familienalltag. Während ich früher durch meinen Laden in der ganzen Schweiz für mein Wissen rund um analoge Gitarrentechnik bekannt war, fasziniert mich heute vor allem die enorme Qualität digitaler Verstärkung. Deshalb bin ich mit meiner Gitarre meistens am Computer anzutreffen.

Lukas: Ich spiele an Orchesterproben, Konzerten oder mal für mich privat zu Hause. Mir bereitet das gemeinsame Musizieren, das Erschaffen von etwas Schönem zusammen mit ca. 100 weiteren Musiker:innen des Orchesters in unterschiedlichen Settings – ob in der Tonhalle oder am Open Air mit den Schweizer Rockgöttern von Gotthard – enorm viel Freude.

Was bedeutet dir klassische, was elektronische Musik? Welche Musikstile begleiten dich durch den Alltag?

Theo: Schon seit meiner Jugendzeit kann ich eigentlich jedem Musikgenre etwas abgewinnen, solange die Werke hochwertig produziert sind und/oder etwas Emotionales in sich tragen. Grundsätzlich bevorzuge ich elektronische Musik, momentan höre ich vor allem Soul und Hip-Hop. Trotzdem muss hier John Mayer genannt werden, der mich als absoluter Lieblingsgitarrist schon seit über 15 Jahren begleitet und meine Liebe zum Instrument stets aufs Neue entfacht.

Lukas: Mich begleiten vor allem zwei Musikstile, immer mal wieder mit kleinen Abstechern in weitere Richtungen. Meistens höre ich Metal oder klassische Musik. Das mag gegensätzlich klingen. Es gibt aber sehr spannende Genres, wie Symphonic Metal, die diese beiden Stile perfekt zusammenbringen. Auch Apocalyptica, eine Band, die Metal spielt und mit Cellos unterwegs ist, gefällt mir gut. Ich mag die Kombination beider Musikrichtungen.

Theo Hesse

«Cello spielen? Das überlasse ich lieber so tollen Musikern wie Lukas.»

Lukas Merz

«Am Konzert als Cellist das Gitarren-Solo übernehmen? Wieso nicht?»

Was bedeutet dir deine Zeit, die du als Musiker verbringst, im Vergleich zum CMI-Arbeitsalltag?

Theo: Als Key Account Manager und Familienvater lastet viel Verantwortung auf meinen Schultern und für einen notorischen Perfektionisten wie mich kann das sehr anstrengend sein. Da ist es ein willkommener Ausgleich, sich mal eine halbe Stunde mit der Gitarre hinzusetzen und dem Dilettantismus zu frönen, ohne dass es in irgendeiner Weise eine Rolle spielt, wie gut oder schlecht ich das gerade mache. In diesem Sinne ist die Gitarre für mich ein meditatives Heilmittel, das mich erdet.

Lukas: Für mich ist das Musizieren immer auch ein Abschalten. Durch den Fokus auf die Musik selbst kann ich mich wieder gut neu ausrichten und schleppe keine Altlasten mit. Für mich als frisch gebackenen Familienvater reduziert sich das Cellospiel momentan auf die wöchentliche Orchesterprobe und Konzerte. Das ist zwar vorübergehend wenig, die Wirkung bleibt aber die gleiche. Wenn wir dabei am Sounds of Glarus vor 6 000 Personen spielen, gibt das einen mächtigen Energieschub.

Würdest du mit dem Instrument deines Gegenübers tauschen wollen?

Theo: Weil ich Damien Rice sehr bewundere, gefällt mir der Klang eines Cellos durchaus. Allerdings ist das Cello, anders als die Gitarre, kein besonders einsteigerfreundliches Instrument und eher «hard to learn, hard to master». Meine Familie und meine Nachbarn würden eindeutig unter meinen mangelnden musikalischen Fähigkeiten leiden. Darum überlasse ich dieses Instrument gerne tollen Musikern wie Lukas.

Lukas: Dem Instrument von Theo kann ich viel abgewinnen. TiFiCo suchte einmal ein:e Gitarrist:in, um für «Spiel mir das Lied vom Tod» die Solo-Stellen zu übernehmen. Da dachte ich mir: «Wieso nicht? Wenn ich schon Cello spiele, müsste das mit der Gitarre auch irgendwie klappen.» Mit etwas üben haute es dann tatsächlich hin.

Theo und Lukas, vielen Dank fürs Gespräch.

John Mayer?

Den Lieblingsgitarristen von Theo kennenlernen.

» mehr

Jetzt das Orchester TiFiCo entdecken

Diese Filmmusik bringt Lukas mit dem Orchester auf die Bühne.

» mehr

Release 24

Highlights aus dem Release 24

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Highlights aus dem Release 24 (R24). Der komplette Release-Umfang mit detaillierten Beschreibungen und zusätzlichen Screenshots erwartet Sie auf der CMI-Webseite. Damit es ganz einfach geht, leitet Sie der QR-Code auf Seite 70 direkt zum Dokument vom Release 24 weiter.

Nun wünschen wir Ihnen eine spannende Entdeckungsreise durch die neuen Möglichkeiten mit CMI.

Im vergangenen Jahr haben wir den CMI Web Client weiter ausgebaut. Dazu gehören aus fachlicher Sicht die drei Bildungsfachlösungen CMI Schule, CMI Angebote und CMI Unterricht. Aus funktionaler Sicht implementierten wir die erweiterte Suche, die Facettierung / Sortierung, die neue Report-Engine und vieles mehr. Im Bereich ECM entwickelte das Team nebst CMI Aufgaben vor allem CMI AIS weiter und setzte das neue Modul CMI Archiv um. Viele kleine Anpassungen im Rahmen der «Qualitätsinitiative» runden den Release 24 ab.

Frage an den Lead Produktmanagement Markus Oberle:

Was ist die CMI-Qualitätsinitiative? Weshalb hat CMI das Jahr 2023 zu einem grossen Anteil der Qualität der CMI-Lösung gewidmet?

Markus Oberle: «Im vergangenen Jahr haben wir zahlreiche kleinere Anpassungen umgesetzt. Viele dieser Anpassungen entstammen Rückmeldungen unserer Kunden. Diese haben wir laufend aufgenommen und nun umgesetzt. Das Ziel davon ist, die Qualität der CMI Lösungsplattform kontinuierlich zu verbessern.»

Markus Oberle, Lead Produktmanagement

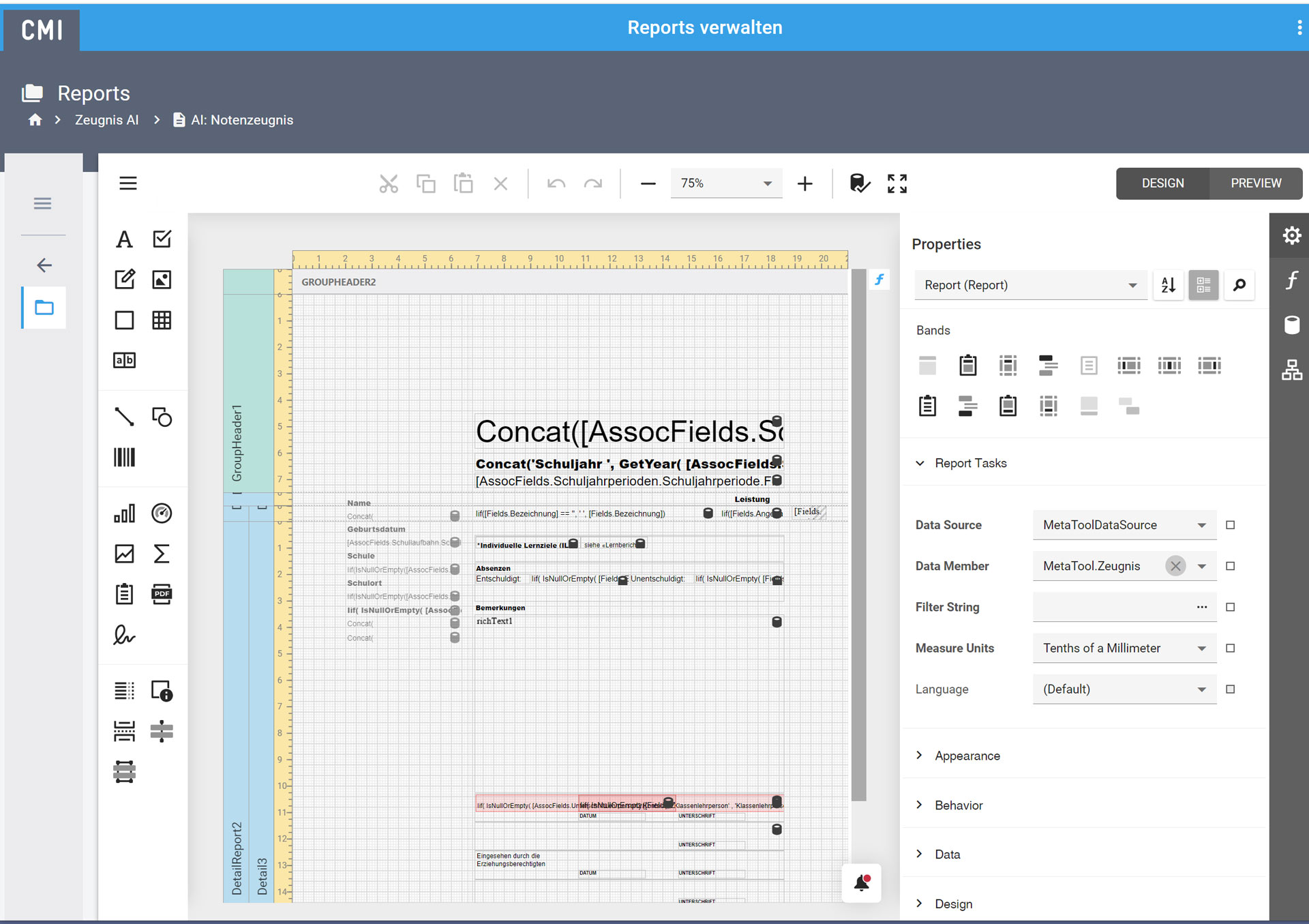

Die Report-Engine in Aktion – hier für ein Zeugnis (siehe 3.2).

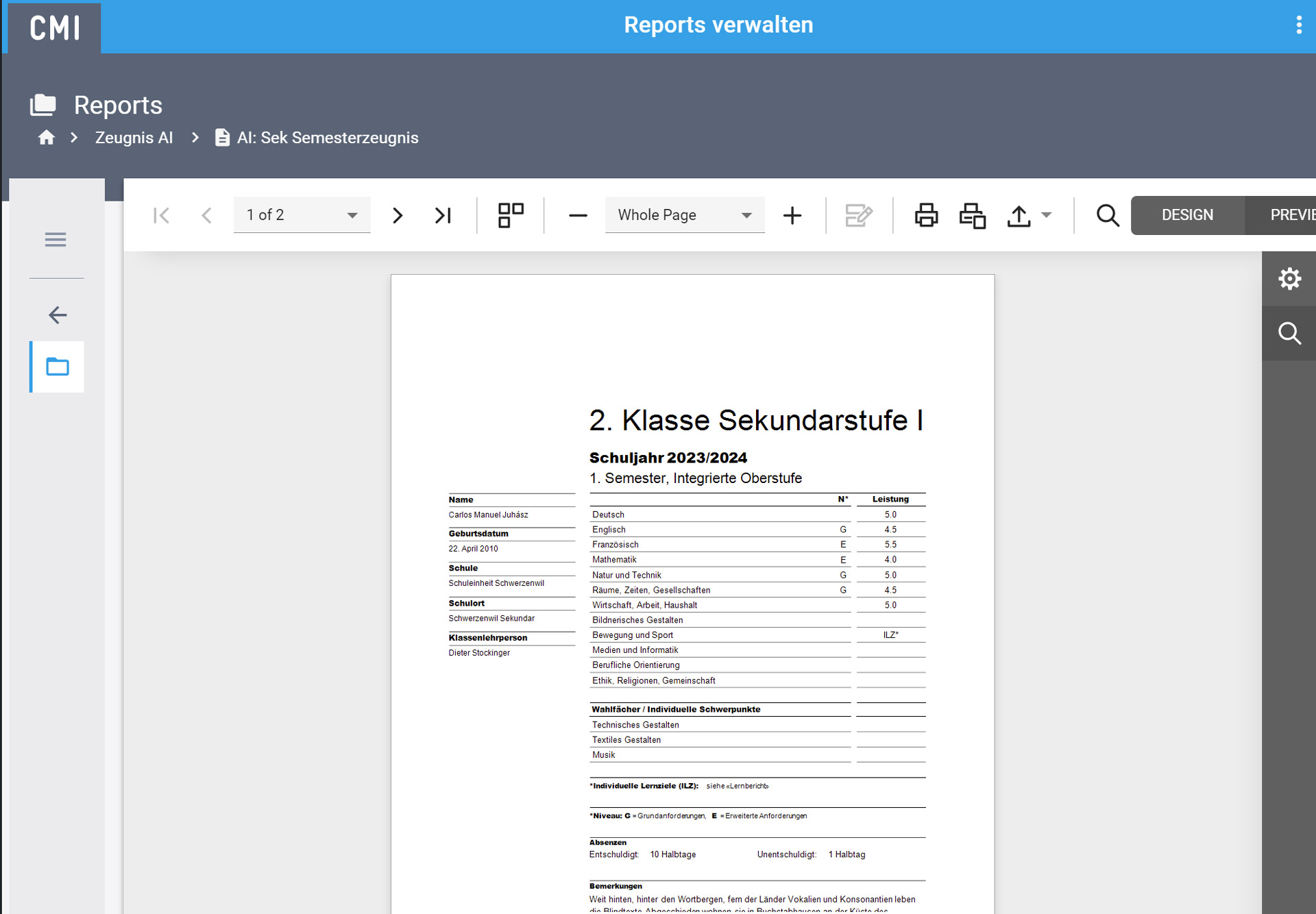

Neue Report-Engine für den CMI Web Client

Für den CMI Web Client haben wir eine neue Report-Engine entwickelt. Mit dieser Engine generieren Sie Ihre Berichte schnell und einfach. Der integrierte Designer erscheint in einem neuen und modernen Kleid und bietet sämtliche Funktionen für die Erstellung von neuen Reports. Beim Ausführen eines Reports wird das Ergebnis wie gewohnt in einer Vorschau dargestellt.

Die neue Report-Engine ist die Basis für sämtliche künftige Standardreports. Sie löst in der gleichen Stabilität und Zuverlässigkeit die alte Version ab, die 20 Jahre in Betrieb war.

Gendersensible Formulierungen in der CMI-Standardlösung

Als modernes, dynamisches und offenes Unternehmen sind uns gendersensible Formulierungen ein Anliegen. Schreiben wir von Personen, nutzen wir die männliche und weibliche Form oder arbeiten mit geschlechterneutralen Varianten. Ist nur wenig Platz vorhanden, verwenden wir die Sparschreibung mit dem Gender-Doppelpunkt (z. B. Klient:in). Der Gender-Doppelpunkt wird Ihnen in unserer Standard-Software begegnen.

1. Optimierungen im Web Client

1.1 Optimierung des Arbeitsbereichs

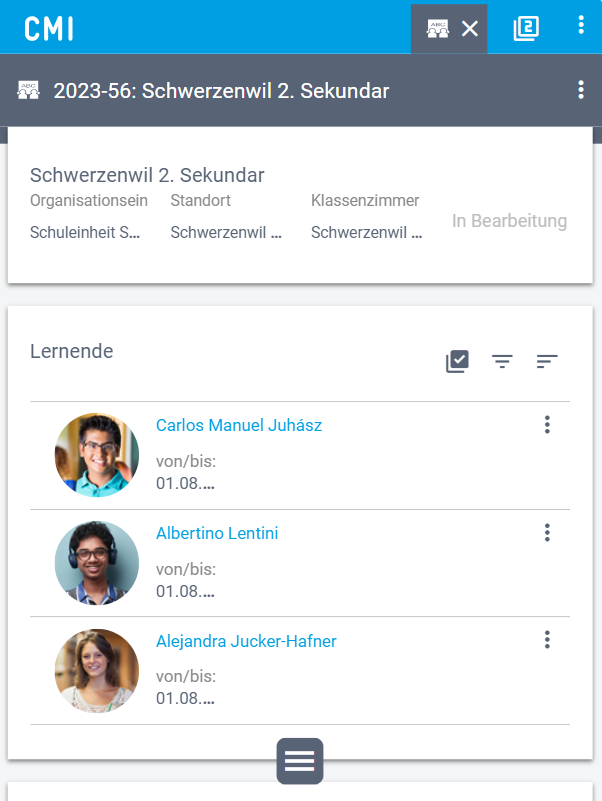

Im Web Client erhält der Inhalt (Englisch: Content) mehr Raum. Das heisst, dass der Content-Bereich oder die Arbeitsfläche grösser geworden ist und der Platz besser ausgenutzt wird. Die Ansicht wird für das jeweilige Endnutzgerät (vom Smartphone bis hin zum grossen Bildschirm am Arbeitsplatz) optimiert angezeigt.

Ansicht auf grossem Bildschirm mit Pages, Content-Bereich und Facettierung / Sortierung.

Ansicht auf Smartphone mit «Hamburgermenu».

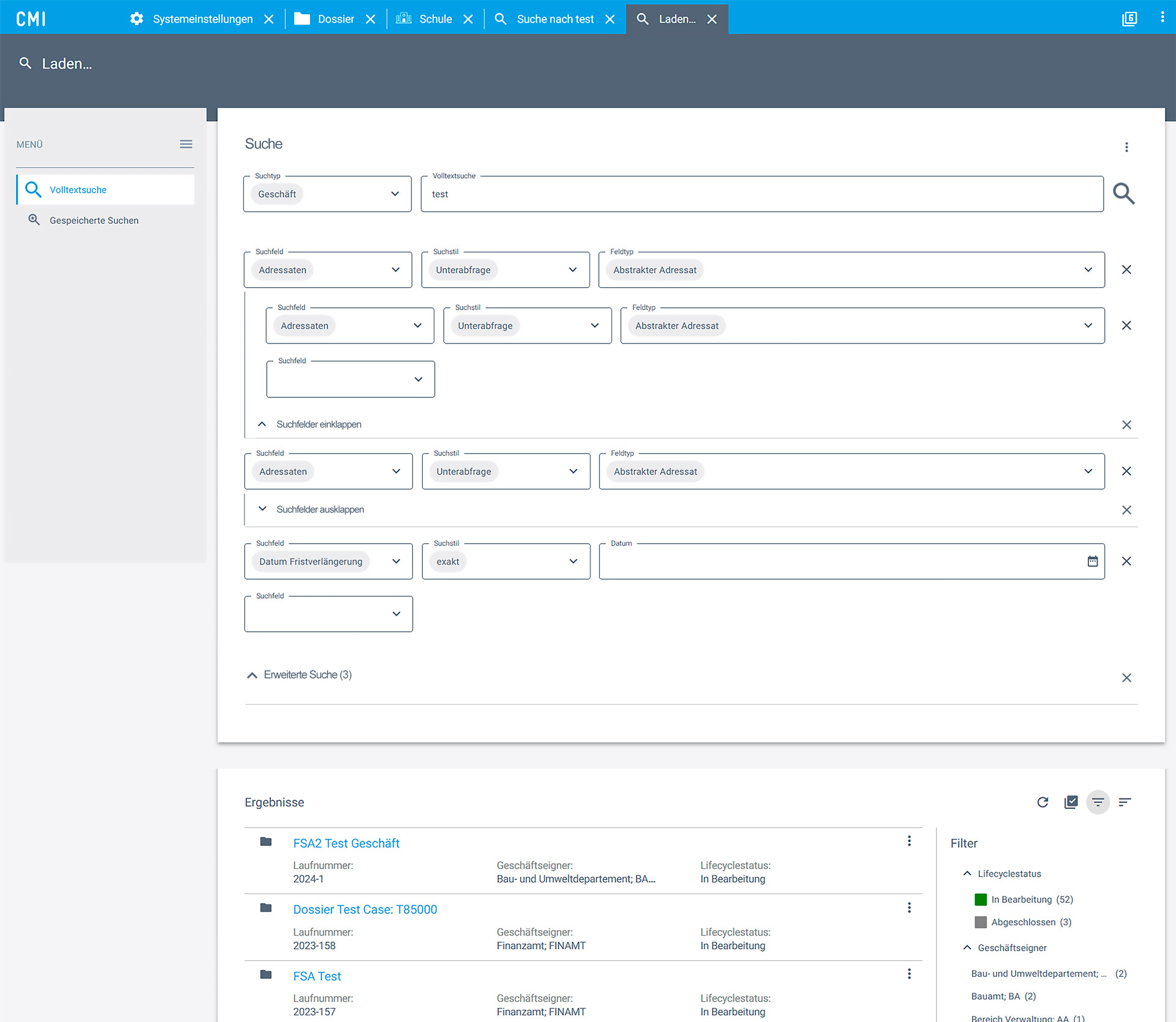

1.2 Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche ermöglicht nun auch im Web Client komplexe Suchen auf jedem Objekt. Dabei können sämtliche Felder des Objektes (z. B. die Kombination aus Auftragsnehmenden und Geschäftsjahr) miteinbezogen werden. Logische Verknüpfungen sowie Unterabfragen stehen als Funktion zur Verfügung. Suchabfragen können Sie jetzt abspeichern.

Kombinierte Sucheingabe im Web Client.

2. CMI Schule

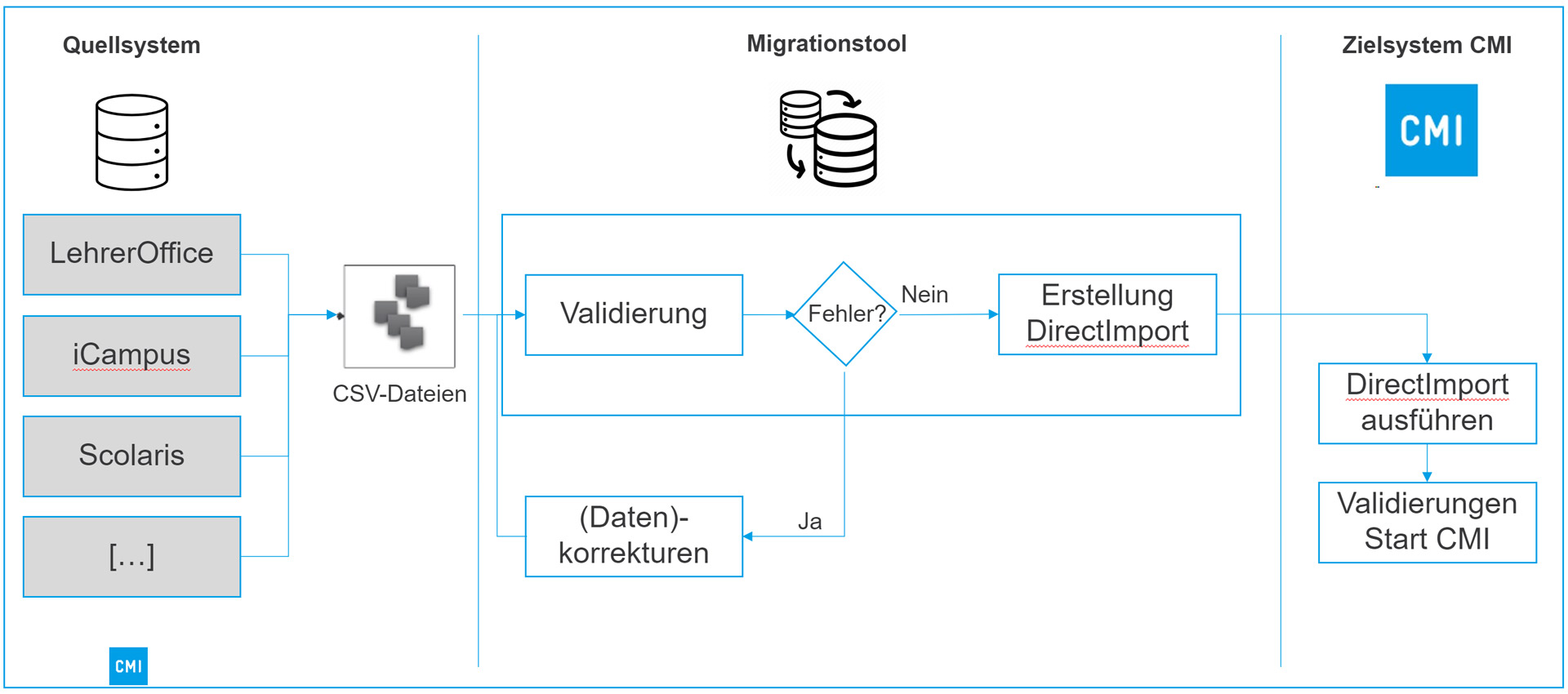

2.1 Migrationstool für die Datenübernahme aus nicht CMI-Anwendungen

Für Migrationen aus dem Bildungsbereich, bspw. von CMI LehrerOffice nach CMI Unterricht oder CMI Scolaris und CMI iCampus nach CMI Schule, haben wir das «CMI Migrationstool» für eine reibungslose Zusammenführung von Daten entwickelt. Das Tool steht ab sofort für alle Migrationen oder Mandantenzusammenführungen bereit. Auch für den ECM-Bereich.

Wichtig: CMI Schule wird mit Release 24 für ausgewählte Pilotkunden freigegeben. Eine allgemeine Freigabe erfolgt ein Jahr später.

Migrationsprozess.

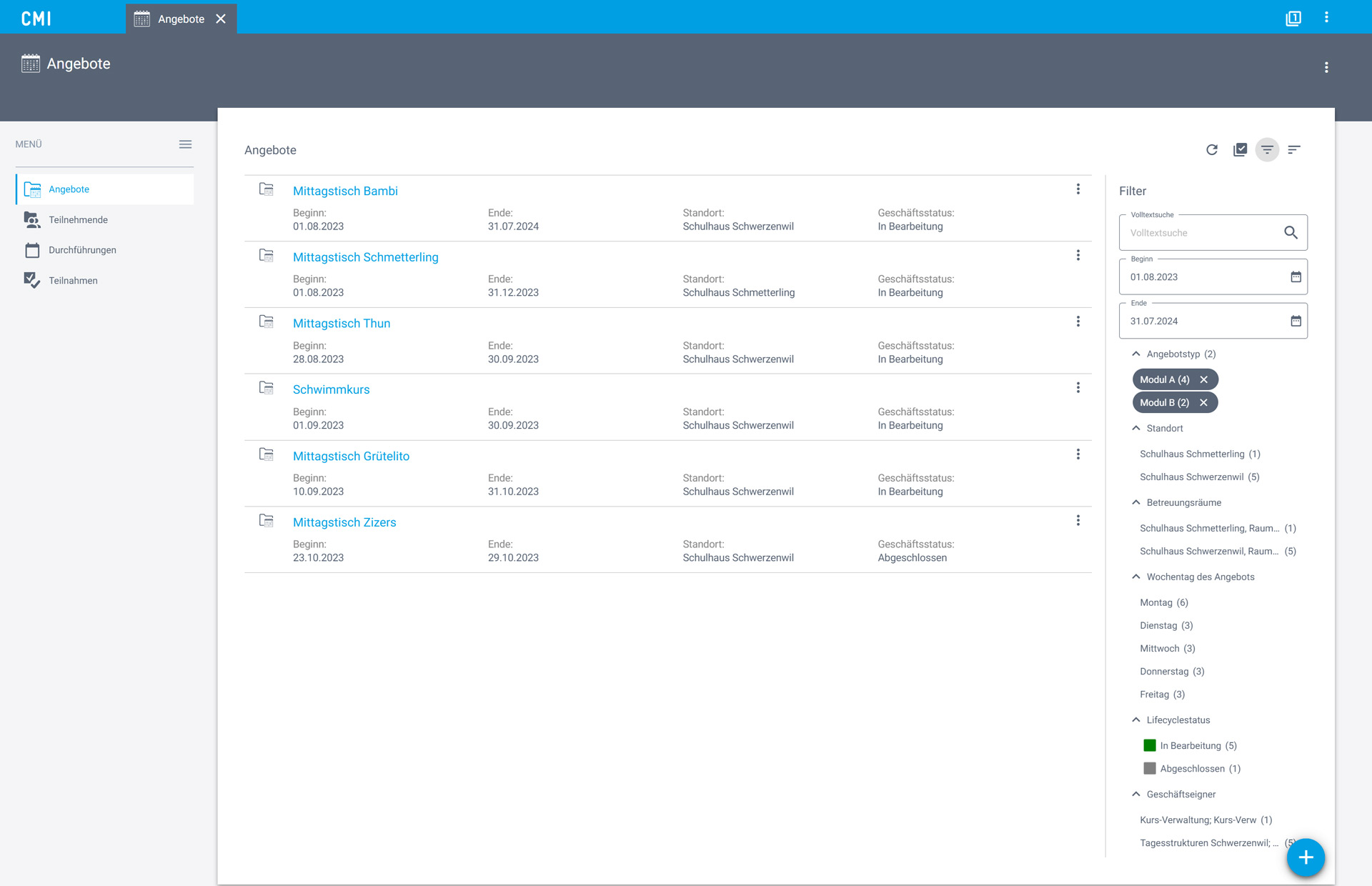

2.2 CMI Angebote

Mit CMI Angebote verwalten Sie jegliche Angebote der schulergänzenden Tagesstrukturen. Auch Angebote, die während des Unterrichts oder in den Ferien stattfinden; inkl. deren Durchführungsdaten sowie An- und Abmeldungen. Die Fachlösung wird 2024 schrittweise erweitert und die Basis für viele Neuerungen bilden, die im Release 25 für alle Nutzer:innen zur Verfügung stehen. Ein kleiner Ausblick: Ab 2025 werden Kund:innen Angebote mit Durchführungen im Zweiwochentakt oder Anmeldungen auf jede zweite

Durchführung (nach Intervallen) hinterlegen können. Zudem können Sie Angebote direkt in der Lösung verrechnen.

Wichtig: CMI Angebote wird mit Release 24 für ausgewählte Pilotkunden freigegeben. Eine allgemeine Freigabe erfolgt ein Jahr später.

Übersicht der aktuellen Angebote.

3. CMI Unterricht

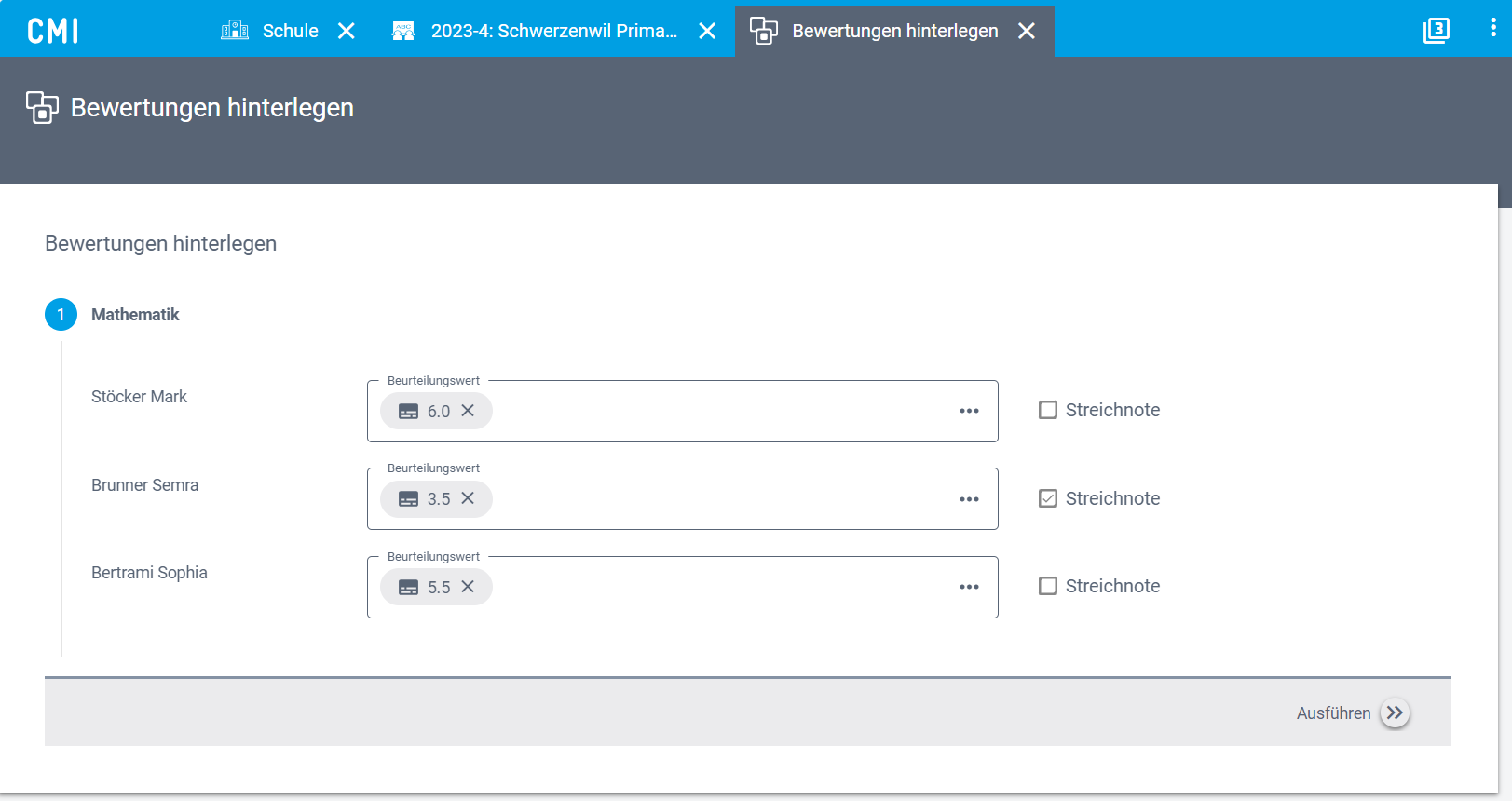

3.1 Bewertungsanlässe

Eine Kernfunktion der Fachlösung CMI Unterricht (der Nachfolgelösung von CMI LehrerOffice) ist das Führen von Bewertungsanlässen. In einem Bewertungsanlass stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie die Bewertung erfolgen kann (einfacher Bewertungsanlass oder erweiterter Bewertungsanlass mit hinterlegten Kompetenzbereichen).

Noten, die aus Bewertungsanlässen entstehen, können nach beliebig hinterlegten Formeln (bspw. DBK-Formeln = Notenberechnung nach Punkten) errechnet werden.

Bewertungen erfassen.

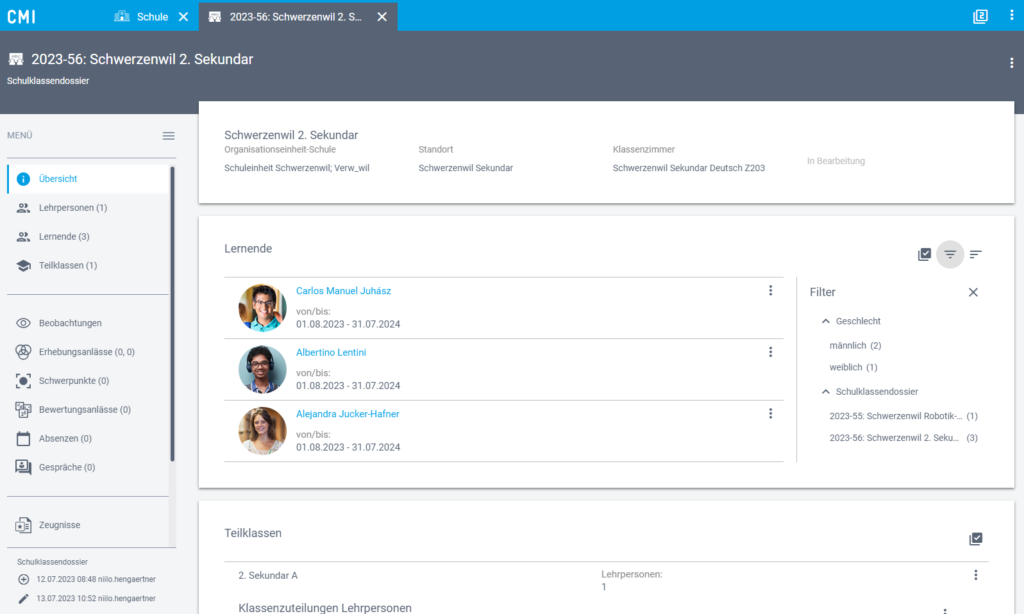

3.2 Zeugnisse

Die Zeugniserstellung ist eine weitere Kernfunktion im Bereich Unterricht. Nun nutzen Sie die Funktion, ein Zeugnis für Lernende zu erstellen und auszufüllen. CMI Unterricht unterstützt den gesamten Zeugnisprozess – dieser fängt mit der Zeugniserstellung an, geht über die Noteneingaben bis zum finalen Druck sowie der anschliessenden Archivierung.

Druckausgabe Zeugnis.

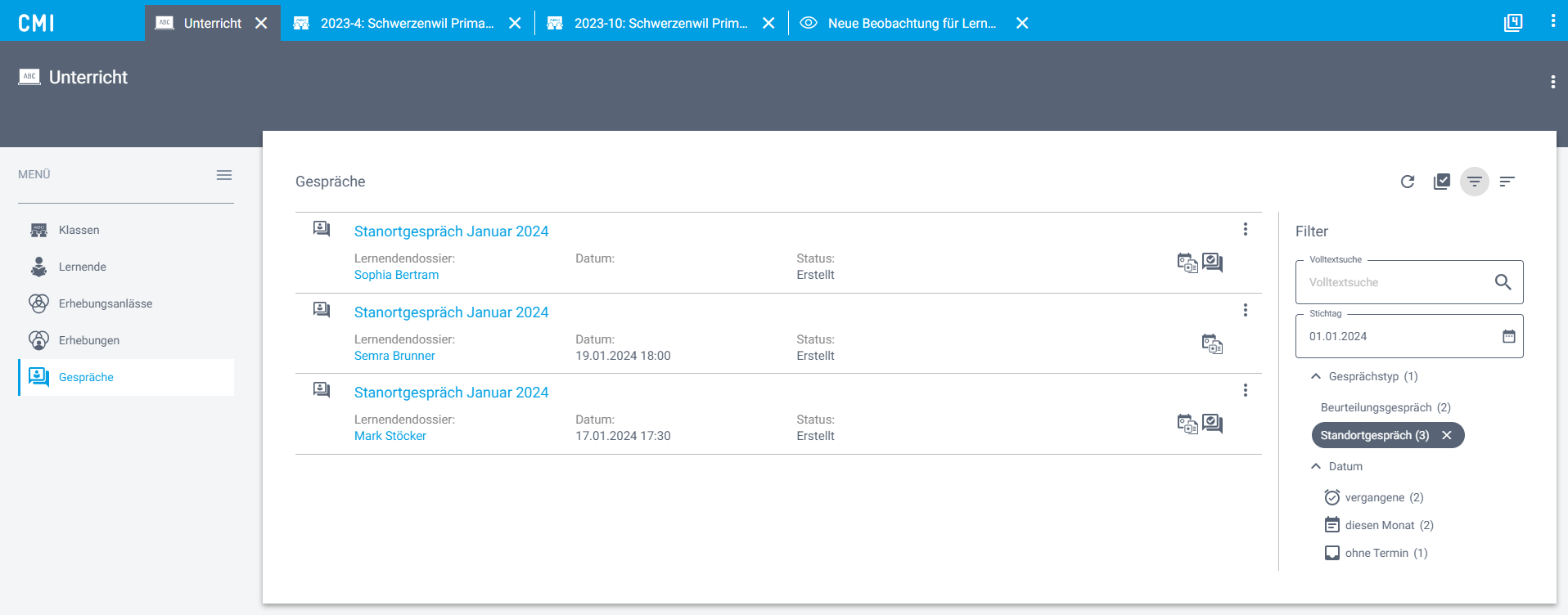

3.3 Standortgespräche

Die offiziellen Gespräche (Standort- oder Beurteilungsgespräche) bearbeiten Sie im Modul «Gespräch». Gespräche erstellen Sie im Schulklassen- oder im Lernendedossier.

Um Gespräche optimal vorzubereiten, greifen Sie auf Objektvorlagen und KPF-Felder zu. So nutzen Sie Inhalte direkt aus Ihren Journaleinträgen, Absenzen und Erhebungen.

Wichtig: CMI Unterricht wird mit Release 24 für ausgewählte Pilotkunden freigegeben. Eine allgemeine Freigabe erfolgt ein Jahr später.

Übersicht über die Standortgespräche in CMI Unterricht.

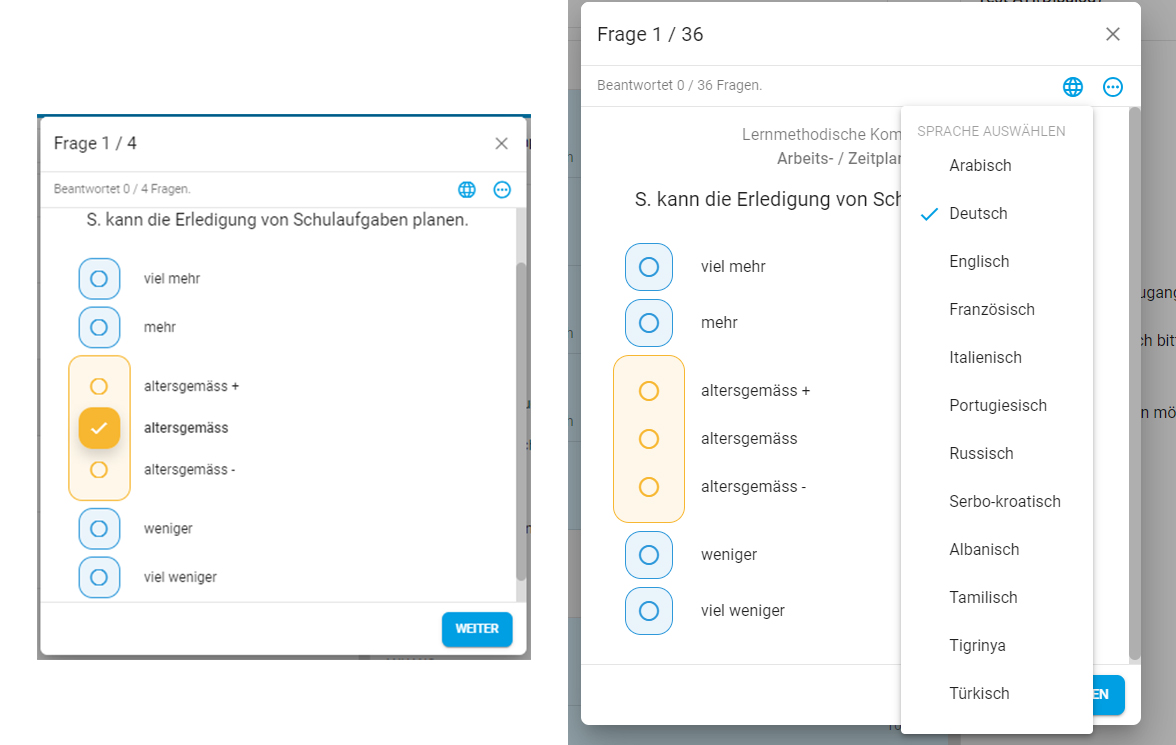

3.4 Projekt «Dipalog»

Das Jahr 2023 stand für CMI Unterricht auch im Zeichen des Innosuisse-Projekts «DIPALOG». Unsere Innovationsschulen, die bei «DIPALOG» mitarbeiten, nutzen bereits diverse neue Funktionen. Dazu gehören die Erhebungsanlässe, mit denen die überfachlichen Kompetenzen der Lernenden von Lehrpersonen, Eltern und den Lernenden eingeschätzt werden. Die Selbsteinschätzung sowie die Einschätzung durch die Eltern erfolgen ganz einfach mit einem Fragebogen über Klapp. Der Fragebogen ist in verschiedenen Sprachen vorhanden.

Links: Fragebogen für Eltern und Lernende auf «Klapp», rechts: Er ist in verschiedenen Sprachen vorhanden.

4. «CMI ECM»

4.1 CMI Aufgaben

Ab R24 sind die Aufgaben für den Web Client besonders optimiert.

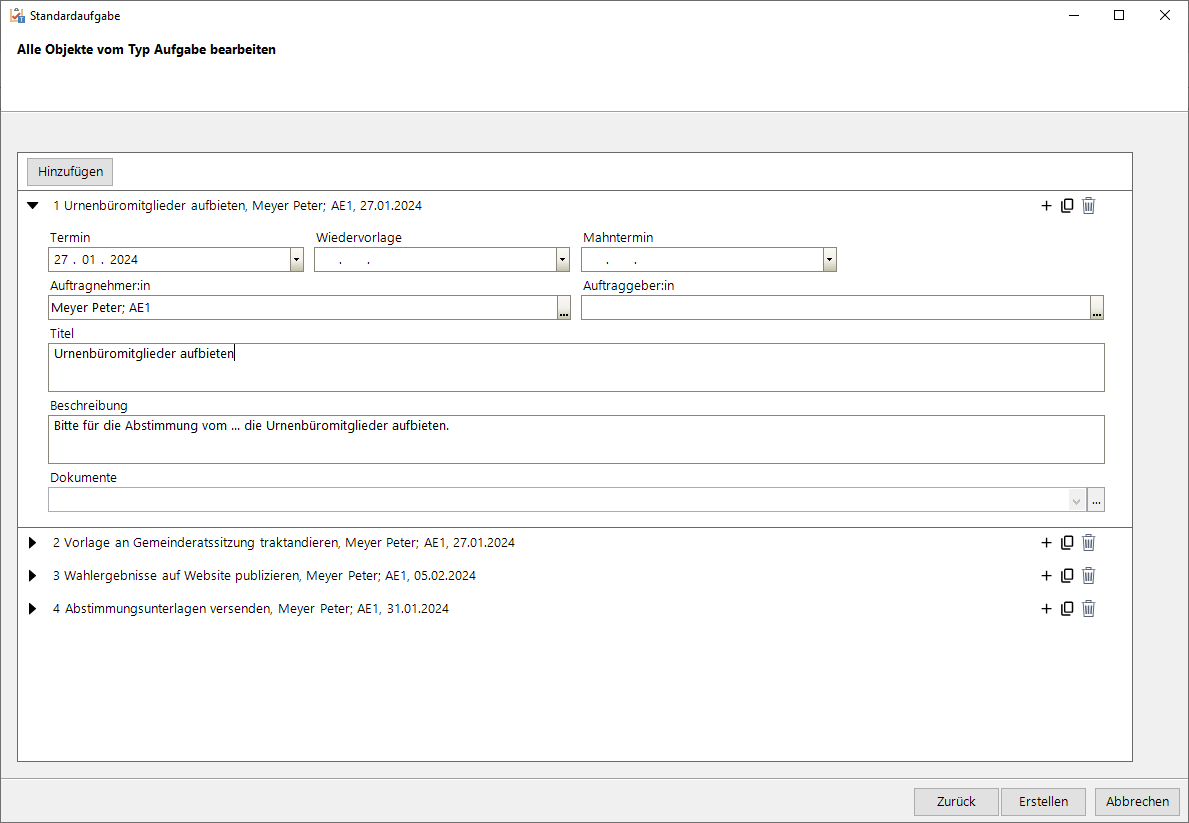

4.1.1 Umbau der Menü-Funktionen

Standardaufgaben bearbeiten Sie nun noch vielfältiger. Ab R24 fügen Sie während der Neu-Erstellung im Desktop und im Web Client Aufgaben aller Hierarchien hinzu. Zudem kopieren oder entfernen Sie bestehenden Aufgaben.

Bearbeiten einer Standardaufgabe im Desktop Client.

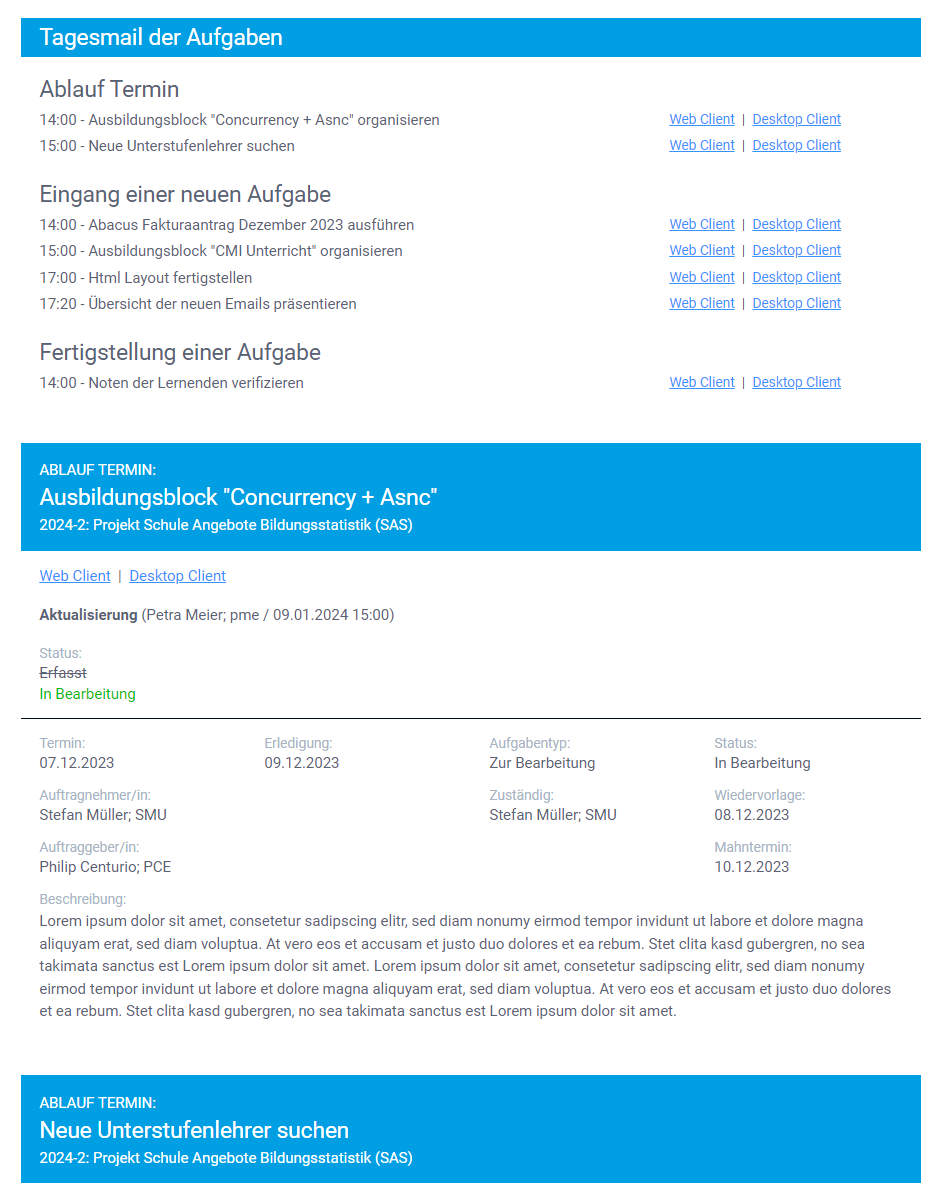

4.1.2 Überarbeitung und Erweiterung der Notifikationseinstellungen

Aufgrund zahlreicher Kundenrückmeldungen ist der Versand von Notifikationen vereinfacht. Benutzer:innen legen selber fest, wann welche Notifikationseinstellungen angewendet werden sollen. Die neue Darstellung der Notifikationen ist betreffend Struktur und Inhalt ebenfalls optimiert worden. Das E-Mail erscheint nun optisch in der gleichen Form wie die Aufgaben. Die bewährte Übersicht bleibt bestehen.

E-Mail mit Informationen zu den aktuellen Aufgaben.

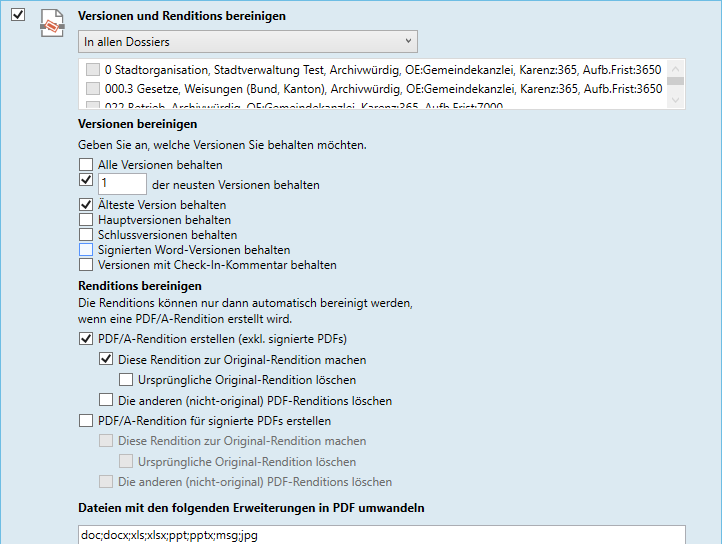

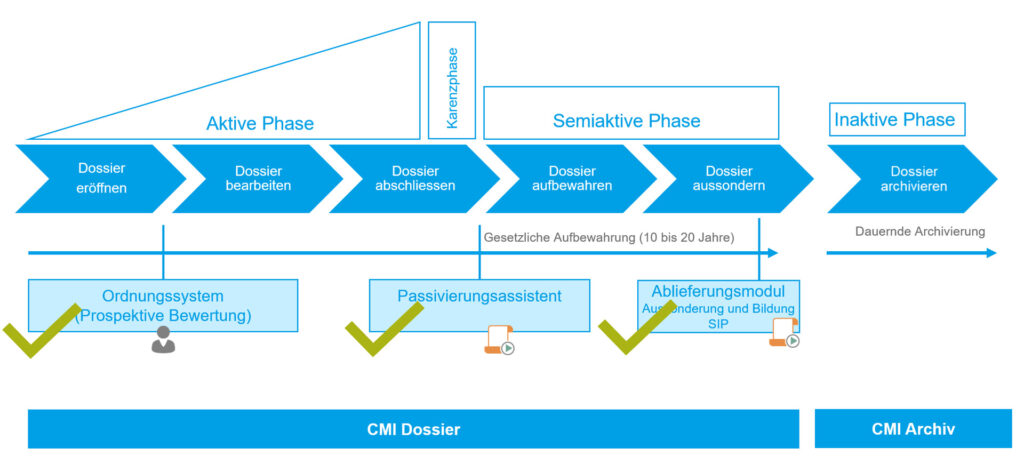

4.2 CMI Lifecycle

Ein PDF / A ist ein Dateiformat für die Langzeitarchivierung von digitalen Dokumenten. Der Passivierungsassistent wurde um eine neue Einstellungsmöglichkeiten für PDF / A-Renditions und signierte/gesiegelte Renditions erweitert.